この冒頭文含め、本記事は 2025 年に全体的に書き直されています。

2018 年に投稿して以来数え切れないほどの追記やメンテナンスを繰り返していて、読者さんからいただく大量のコメントもあいまってずっと成長し続けてきた記事でした。

現在になって改めて自分の PC 環境を見渡してみると、いまもまだ使い続けている本当に愛すべきソフトたちもあれば、自分の作業環境や考え方が変わったことにより使わなくなったものもあります。そして何より、「純正機能(およびそれに準ずるもの)があればそれでいいじゃん!」とする純正回帰がここ最近の自分のトレンドとして確実にあることを無視できなくなっています。

というわけでそれ自体も本記事の重要な柱の一本として扱っちゃおう!ということにしました。このブログは主観的な意見や考えの変遷を特に大事にしているので、単なるおすすめソフトを紹介しつづけるより(それでもおすすめ度が下がったと思ったらちゃんと削除していたので、むしろそれによりどんどん数が減っていってしまっていたw)、上記の自分のトレンドも含めてまるっと紹介するほうが面白いだろうと考えたわけです。

おそらくみなさんは便利なフリーソフトを探してこの記事にたどり着いているとは思うのでそれに対しては一定の申し訳なさは感じるものの、現代においてはたいていの作業や目的は純正機能 (+α) で賄えるようになっていますというのは強く言っておきたいです。僕自身、誰よりもフリーソフトを探すのが好きだった自負はありますが、それでも「目的を果たせるなら手段にこだわりは持たない」という考えがあったからこそのそれでした。その意味で、安定度が高くメンテナンスも継続的に行われる路線に乗るのは合理的といえます。

前置きはここまで!

内容は大きく 3 本立てです。

- 基本ソフトウェア

普段から使うようなアプリケーションを紹介しています。常用するものは少ないので紹介数もかなり少なめです。 - システム/ユーティリティ

メインディッシュはここ。いわゆる「フリーソフト」な便利ツールをたくさん集めています。後述する PowerToys についての紹介もここに。 - 画像/音声/動画

マルチメディア編集系のソフトなどなど。ライトユーザーさんもお世話になる機会が多いと思う。

さっきから純正機能 (+α) といっている (+α) の部分って一体なによ、という話ですが、これは PowerToys という Windows 拡張アプリのことを指しています。開発は実は Microsoft 本体というよりはコミュニティ主導であり(でも MS 公認)、UI/UX のセンスも素晴らしく、それでいて機能の追加スピードも超速です。

PowerToys は多くのツールが集まっている道具箱のようなもので、機能の実体はホットキーや右クリックメニューなどから呼び出すものがほとんどです。

で、これの紹介は ② のシステム/ユーティリティの冒頭で 1 アプリとして書いてあります!PowerToys が駆逐してしまった数多のフリーソフトの機能はほぼユーティリティ系なのでここで最初に紹介しているという趣旨です。

PowerToys が気になる方は ↓ の目次から先に飛んでどうぞ。

- 基本ソフトウェア

- システム/ユーティリティ

- Microsoft PowerToys

- KeySwap

- HotkeyP

- AutoHotKey

- かざぐるマウス

- 7+ Taskbar Tweaker →純正回帰

- Clibor →純正のクリップボード機能に

- RelaxTools-Addin

- Flexible Renamer →純正回帰 (PowerToys)

- Orchis →純正回帰 (PowerToys)

- Flow Launcher →純正回帰 (PowerToys)

- DAEMON Tools

- Power Automate Desktop

- Mp3tag

- Cok Free Auto Clicker

- WinRAR

- Windows 11 Classic Context Menu

- Auto Dark Mode

- AudioSwitcher →純正回帰

- Cool Block Input

- Resource Hacker

- BunBackup

- ぜんぶひらく

- 画像/音声/動画

- おわりに

基本ソフトウェア

ではまずはよく使うソフトから。

いわゆる「フリーソフト」ではないものが多いですが、「フリー(料金)なソフト」ではあるので今回の特集に入れています。

Vivaldi

![]()

https://vivaldi.com/ja/download/?platform=win

スタートを飾るのは、おそらく最も利用時間が長いソフトであると思われるインターネットブラウザから!

僕がこのブログで長いこと Vivaldi のエバンジェリストをやっているのもあり、おそらく相当な数のユーザーさんを Vivaldi のファンとして送り込んでいます。その成果もあってかなり認知度が上がったとは思いますがまだ初めて見る人も多いはず。圧倒的におすすめなブラウザです。

フリーソフト紹介記事で立派なブラウザアプリケーションが一発目というのもちょっと申し訳なく思いますが、これはマジで僕の生活を変えているものなのでぜひ紹介したいのです。

Chromium ベースのブラウザなので、レンダリングエンジンも内部の設定も Chrome と同じ、Chrome の拡張機能にも完全互換で対応しています。

では何が違うのかというと、メモリに優しくてとても軽く、設定項目が恐ろしく豊富だということ。ジェスチャーやスクショなども標準で備わっているし、キーボードショートカットも任意のものをたくさんの操作に割り当てられる。これを神と呼ぶ。

Chrome でできることは(ほぼ)全てできるので、正直言ってこちらを使わない理由は全くないくらいなのだけど、いかんせん知名度がまだまだ低いので胡散臭さを感じている方も多い模様。超もったいないと思ってます。

自分自身がブロガー&ソフトウェアエンジニアということもあって、良いブラウザは文字通り生活を変えてくれました。僕は Vivaldi がなくなったら死ぬ。間違いない。

なにより、最も利用者が多い Chrome から全てを持ってシームレスに移行できるので乗り換えに際してとても敷居が低い点を推したい。そこのあなた、いい機会なのでぜひいかが?

気になる方は の記事をどうぞ。

このブログから Vivaldi のファンになってくれた方がかなり多いらしく、とても嬉しい!!

(Vivaldi の公式ブログで紹介されたり、Xの公式アカウントにもフォローいただいてます!)

「使ってみたい!」と思った方は、下記記事で僕の全ての Vivaldi 設定も公開しているのでこちらもぜひどうぞ。

それとまだ Chrome しか使っていない人、もしくは Vivaldi 移行後の方でも、下記の拡張機能紹介記事もとってもおすすめ。

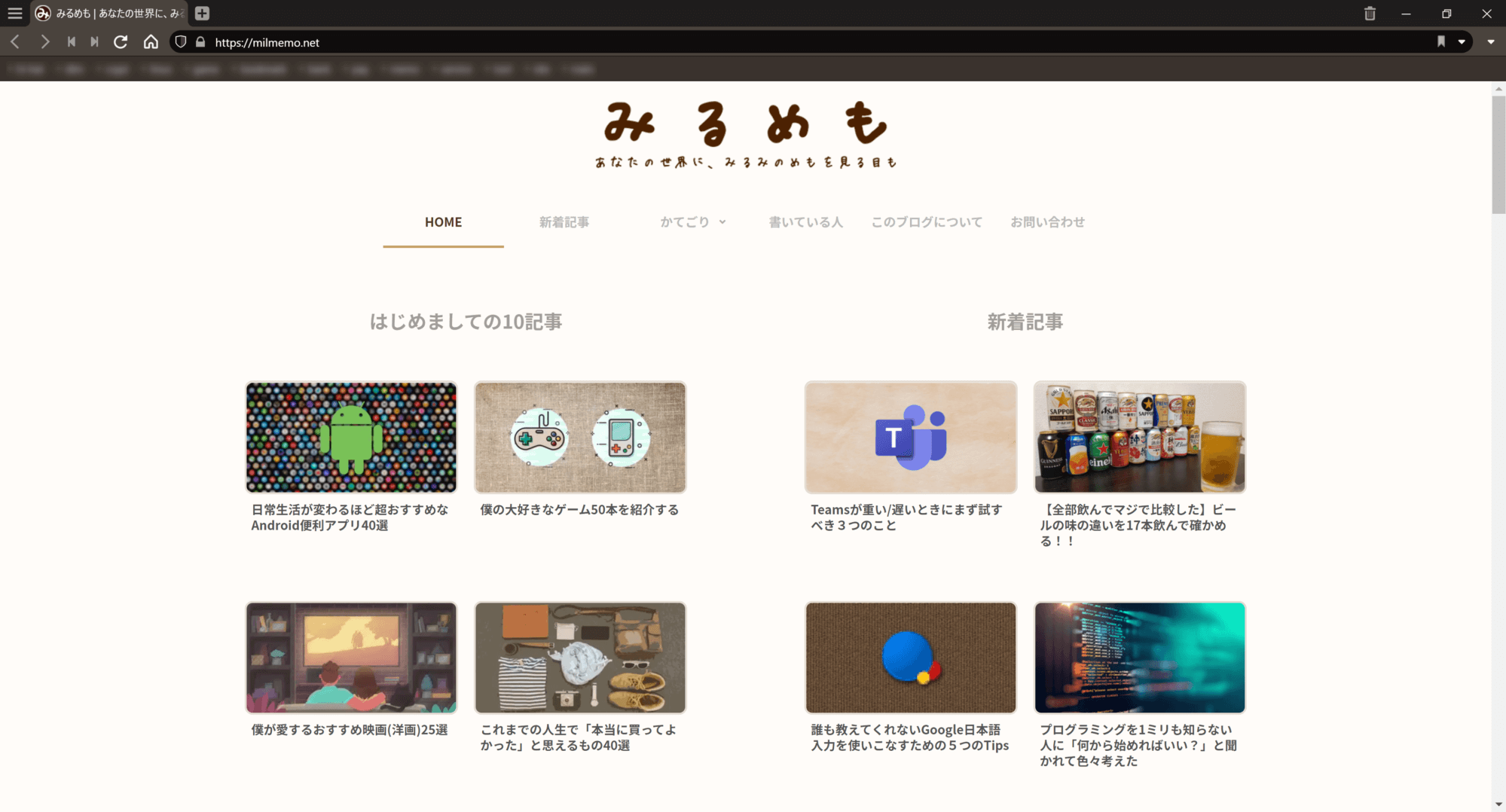

eM Client

この記事は何年も丹精込めてメンテナンスを続けているのですが、メールクライアントソフトだけは一回も紹介したことがありませんでした。読者の方からも何度も「みるみさんのおすすめメールソフトはなんですか?」と質問を頂いていたのに僕もちゃんとした返事をすることができず…という時代が続いていたわけです。

なんでそうなっていたのか、どういう経緯でこの eM Client というソフトを気に入ることになったのかの経緯は別の記事を書いてあるのでそちらに譲ります。

もう考えうる限り最高のメールクライアントソフトで、数年にわたり僕も悶々としていたメールやカレンダーの諸問題を一層できたので最高に気持ちがよかったです。これは本当に素晴らしいソフトウェア。

ざっくり特徴だけ書くと、

- すべての操作に任意のショートカットキーを振れる

- ビューやボタン類などの表示/非表示の設定の自由度が高い

- 見やすくモダンで満足度の高いインターフェース

という感じ。そのほかのメールクライアントとの比較的なやつもさっきの記事で書いてあるのでご興味あればどうぞ。

これが基本画面(もちろん僕のカスタマイズ後の状態です)。自動テーマ遷移もあるのでダークモードもバッチリです。

…あ、ここまで書いて完全無料ソフトではないことを思い出しましたw

これ「フリーソフトおすすめ記事」なのに…。

でも安心してください。メールアカウント 2 つまでならフリー版でほぼ全ての方は満足できるはず。僕は 3 つ以上併用しているのでライセンスを買っています。ライセンスはいずれも買い切り型なのでサブスクが嫌いな方もそこはご安心を。

ちなみに Microsoft Store 版もありますが、激しくおすすめしません。ライセンスの共通化ができないらしく、一次サポート先もあやふやな状態なようで危険度が高いです。そもそもストアアプリは不具合のバーゲンセールなので普段から選択肢に入れないことをおすすめします。

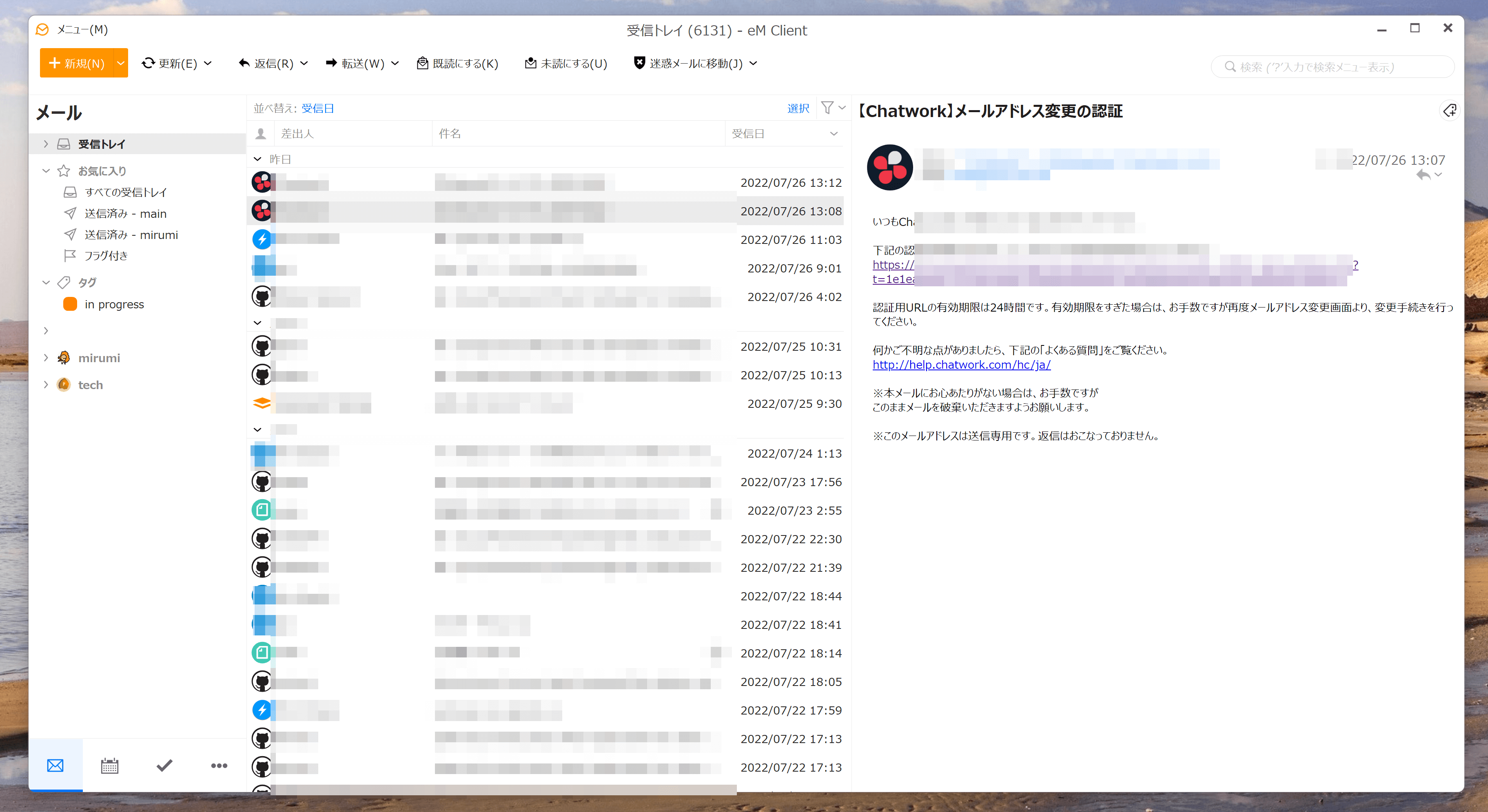

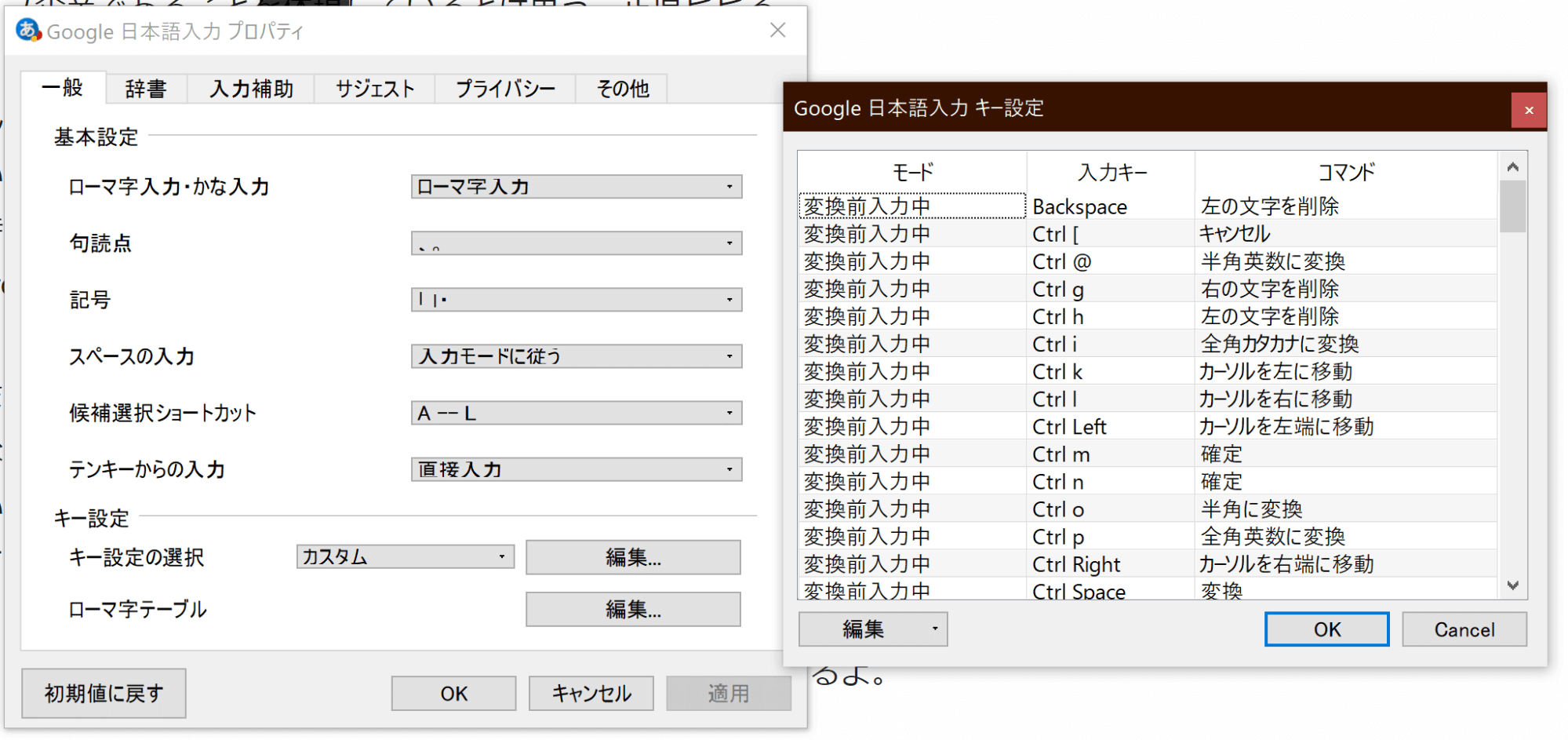

Google日本語入力

こういうのも入れてみます。

日本語入力システム(IME)というやつですね。

でも大切なのは変換や搭載辞書うんぬんではなくて、キー操作なんかのユーザビリティの方だと僕は思っています。しかしそうは言ってもこいつの予測変換の優秀さはやはり世界一のトップ企業であることを体現しているとは思う。正直ビビります。

そんな中 Windows 標準搭載の IME は、僕の三大死ぬほど嫌いなクソソフトにアサインされていて、他の2つは「Internet Explorer」と「iTunes」というラインナップ。

…待って全部「i」から始まるじゃん。これから「3i」なんて呼んじゃおうかな。いやでも「Microsoft IME」だけ微妙か…?うん、超どうでもいいね。

かなり昔は ATOK ファンだったんですが、どうもおばかさんになってきたのが否めなくて、一瞬 Google に浮気したらもうダメでした。

決め手だったのは「一番気に入っていた ATOK のキー操作をなんと引き継げた」こと。これでもう ATOK を使う理由はなくなってしまったし、お金払ってたの馬鹿みたいだ。Google 恐ろしや。

ちなみに iOS ではいまだに ATOK メインです!月額でお金払っているけど僕は iOS 純正のキーボードはいまだに無理だ…。

詳細はこちらの記事でどうぞ!

Microsoft の IME しか触ったことがない人は、たぶんこのソフトは衝撃だと思います。最初数時間こそ慣れないと思うけど、その後の文字の打ちやすさは比じゃないでしょう。

このソフトを徹底的にカスタマイズするための足がかりになるような情報を にまとめておきました。ぜひ。

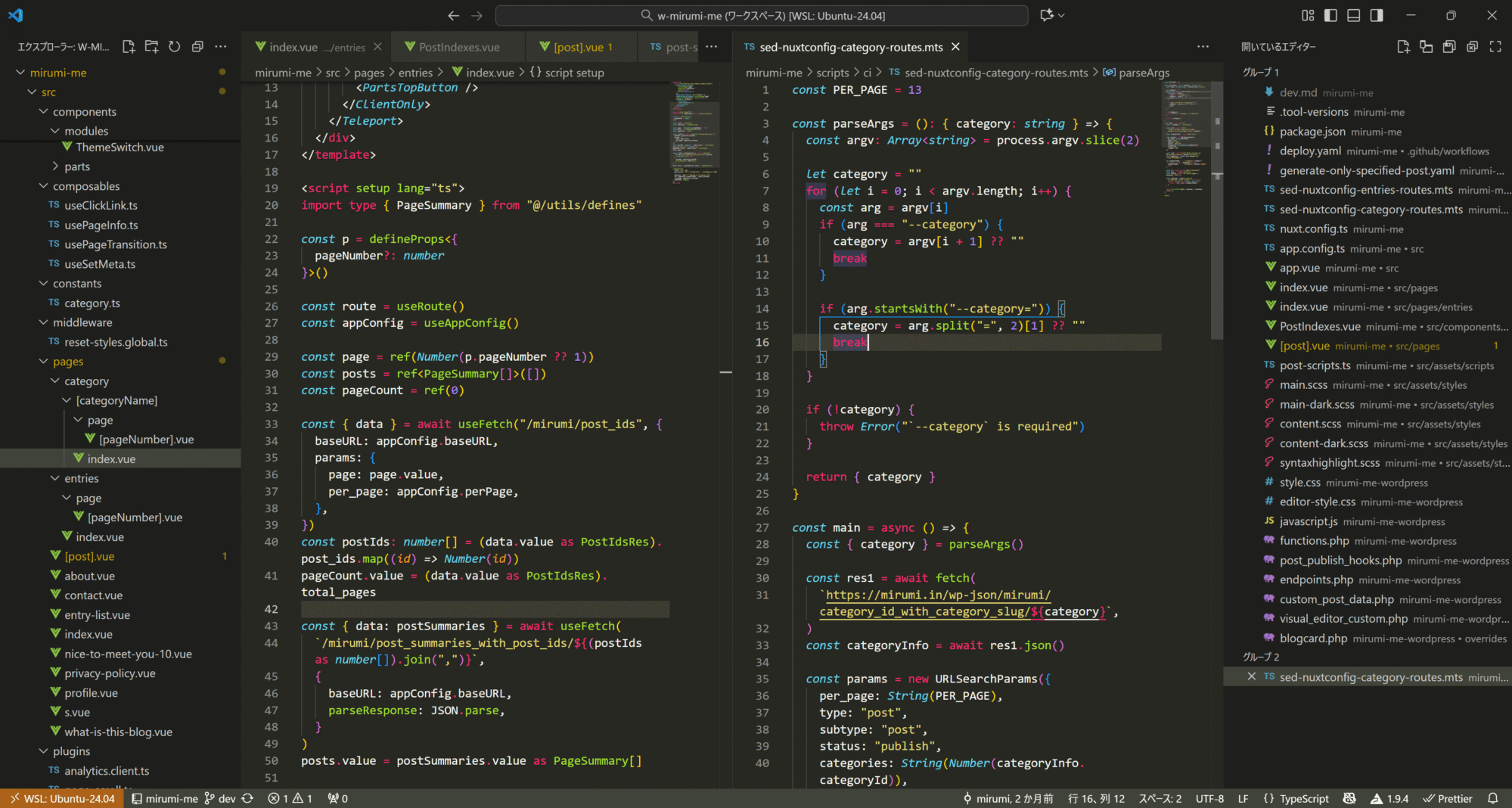

Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/

僕が常用しているテキストエディタ。「テキストエディタどれが良いか論争」はソフトウェアエンジニアの間でよく(ネタ)炎上する地雷案件なので触れないでおきます。

本質的にはメモ帳と変わらないのですが、主にコードを書くための様々な機能が備わっている高度なメモ帳というふうに理解しておけばいいでしょう。なので普通の txt ファイルはもちろん、基本的にはどんなタイプのファイルでも(テキストベースであれば)編集できます。

画面全体の見た目のテーマや文字色のパターン(シンタックスハイライトという)もたくさんある中から好きなものを選べます。その他カスタマイズ要素はそれこそ無限大の拡張性がありますが、気軽なフリーソフトの類ではないので万人向けではありません。

僕は仕事でもプライベートでもプログラムを書くのが主な作業なので、基本的にはこのエディタと向き合っている時間が一番長いのですが(ブラウザは除く)、開発用途としてのこれの紹介を細かくやるのは本記事の趣旨に合わないのでそこはカット。

ではなぜ紹介するかというと、ブログなど各種原稿を執筆するのにも長年使っているので、日頃さらにお世話になっているということです。活用方法もまた無限大で、一時期は統合メモ基盤として使ったりもしていました。僕にとって Vivaldi と VS Code、このふたつの「V」は文字通り生活必需品なのです。

ずいぶん昔の記事ですが、原稿を書くのにどうやってテキストエディタを使っているかの説明をしたものもあるのでよければぜひ。

Mery →純正のメモ帳に

ここでは Mery というメモ帳ソフトを紹介していました。

もともと Mery を使っていた経緯は「Windows 標準のメモ帳でほとんどの場合十分なんだけど、いくらなんでもさすがに機能が足りなすぎる。UI もレガシーな Win32 状態でしんどい→似たようなシンプルさで最低限の機能があるメモ帳アプリを探したい!」だったんですが、これは完全に不要になってしまいました。

もうみなさんもお気づきの通り、最近の Microsoft は Win32 系レガシーアプリ(いわゆる昔からあるようなペイントやメモ帳などのシリーズ)もモダンなソフトウェアとして作り直していて、まさにこれこそ僕が求めていたことでした。Microsoft が僕の求めていることをやってくれるなんて、すごい時代だ…。

いいアプリになりましたね。

OS のカラーテーマの自動同期などもあるし、書式設定などをはじめとするリッチな機能もどんどん増えています。最近ではなんとマークダウンのサポートも入っています。

たいていの場合、単機能でシンプルなアプリに機能追加が行われていくともともとのよさは失われ UI もごちゃごちゃしていく傾向にありますが(そして僕はほとんどの場合そういうものは使わなくなる)、いまのところメモ帳は歴史ある質素さを大切にしているように思いますw

そんなわけで、これは純正回帰したなかでも特に典型的な例といえます!

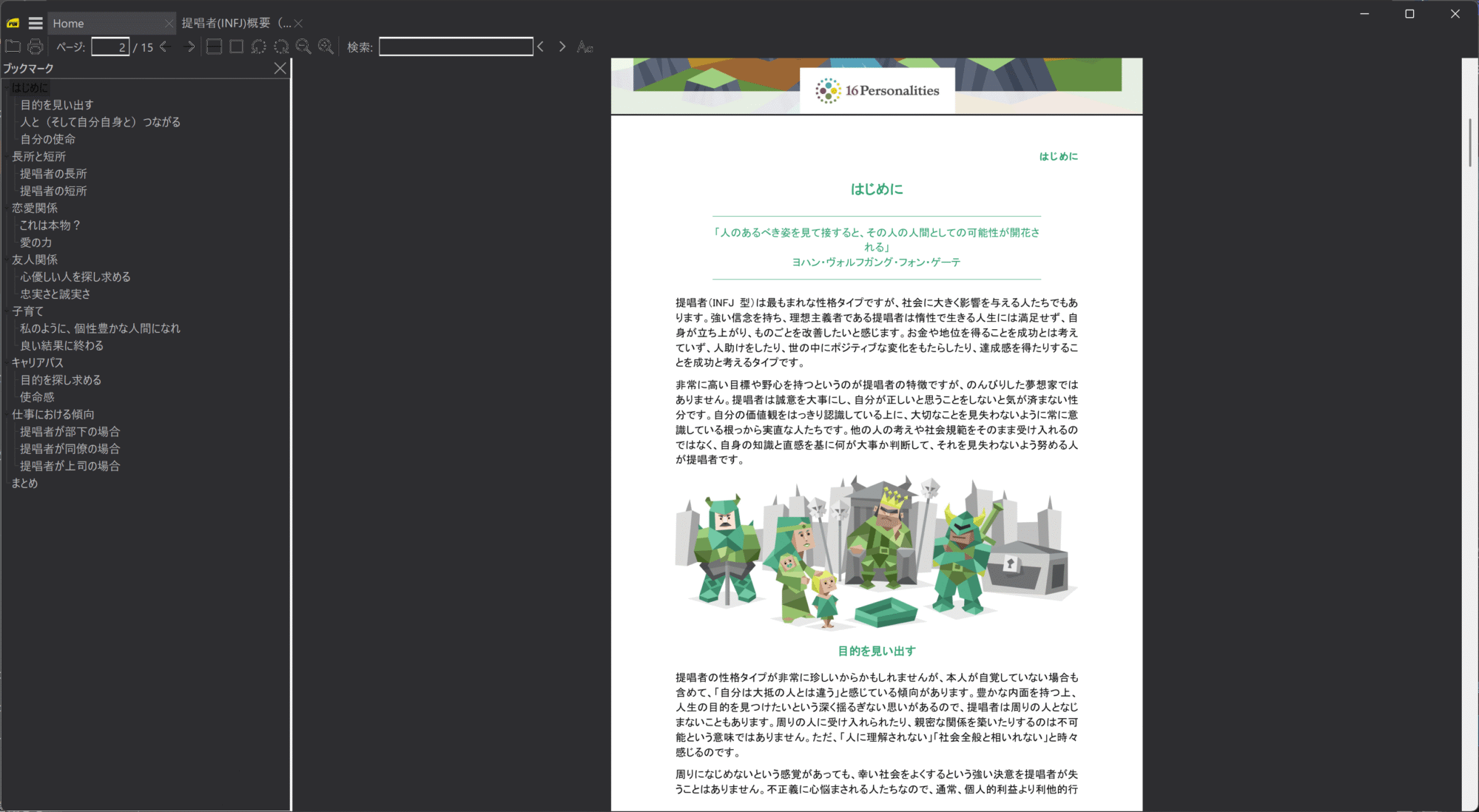

Sumatra PDF

https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader

人類はいまだに PDF を PC で閲覧するまともな手段と出会えていない。

なぜただ文書を見たいだけなのにあのストレスフルなソフトを毎回立ち上げなければいけないのか、そしてなぜここまで世界に浸透したファイルフォーマットを扱うのにこちらに自由な選択権がないのか、僕はこの種のものに特に弱いです(LINE が嫌いの記事でも似たことを書いてます)。

なのでこれまで PDF を閲覧するための最もシンプルな手段を何度も考えて、いくつか実践したりもしていました:

- そのへんのフリーソフトを入れてみる

- PDF まわりはなぜか謎の中華製アプリが多く、その時点であまり乗り気になれなかった

- ローカルアプリで開くのをやめて全部ブラウザで開くようにする

- これはそこそこワークしたけど、自分はブラウザのタブも常に整理して数を少なくしておきたいタイプだったのでちょっと長続きしなかった(そのために別ブラウザをわざわざ PDF 専用にするのも、ねえ…)

とはいえ、「たかが PDF を開くためだけに別のアプローチを考える」ということ自体にも納得がいかず、「ただ中身を確認するだけだから…」と思って結局 Adobe Acrobat Reader をだましだまし使ってきました。しかしもう我慢なりません。生成 AI 系の機能がついてから鬱陶しさが激増し、その他細かいストレスが積み重なりついに決別のときを確信。

この悩みは世界中で共感されているだろうと思い、改めて Reddit などで英語ベースで調べてみたらあっさりいいものが見つかりました。

かなり老舗のソフトらしく、悪くいえば見た目は質素でモダンなアプリというものではないですが、これでいいのです。ただファイルを閲覧したいだけなのだから。

余計なものはデフォルトでほぼなにも表示されないし(もっと減らせる)、サイドバーの目次やタブ機能など必要と思われる機能はしっかり揃っています。閲覧時のページフィッティングや倍率表示も直感的に使えました。パン操作もできる。あと起動もそこそこ軽いです。

こういうのって、見つけてしまえばなんのことはない、たったそれだけで終了って感じなのですが、それまで何年も悶々していたことが解決される瞬間の幸福感がたまらないのですよね。フリーソフト探しの醍醐味はここにあるのかも。

Acrobat Reader についてはまあ、PDF のファイルフォーマット自体が Adobe が開発したものだから仕方ないといえばそうなのだけど、ここまで世界標準と呼べるレベルになったものをいまだに自社アプリでのみ優遇するような状態にしているのはさすがの守銭奴 Adobe 様という感じがします。

システム/ユーティリティ

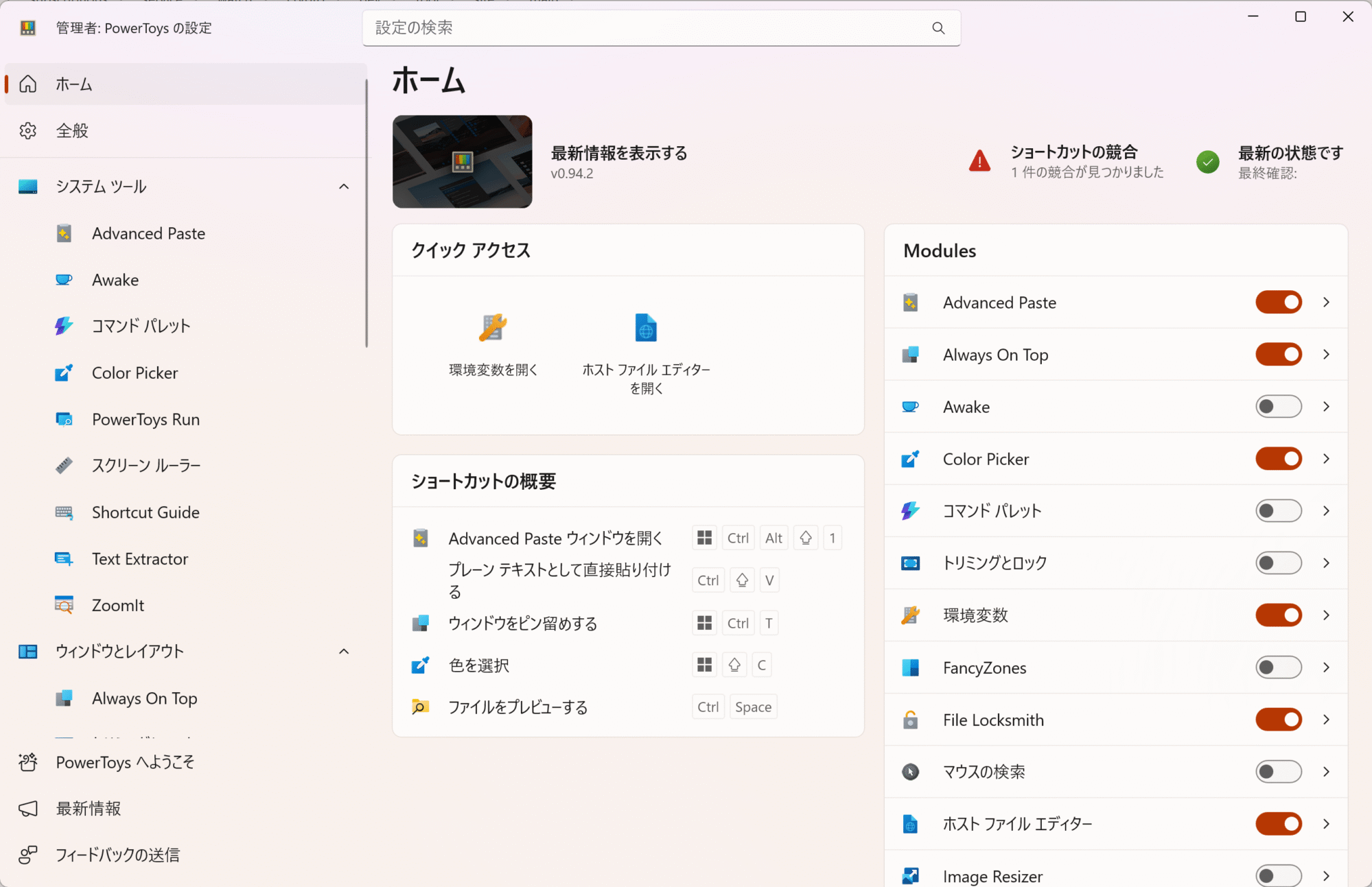

Microsoft PowerToys

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/powertoys/

冒頭で説明した通り、まずは PowerToys の紹介から。

PowerToys はオープンソースで開発されている Windows ネイティブで動く便利ツール集、と捉えるとわかりやすいです。

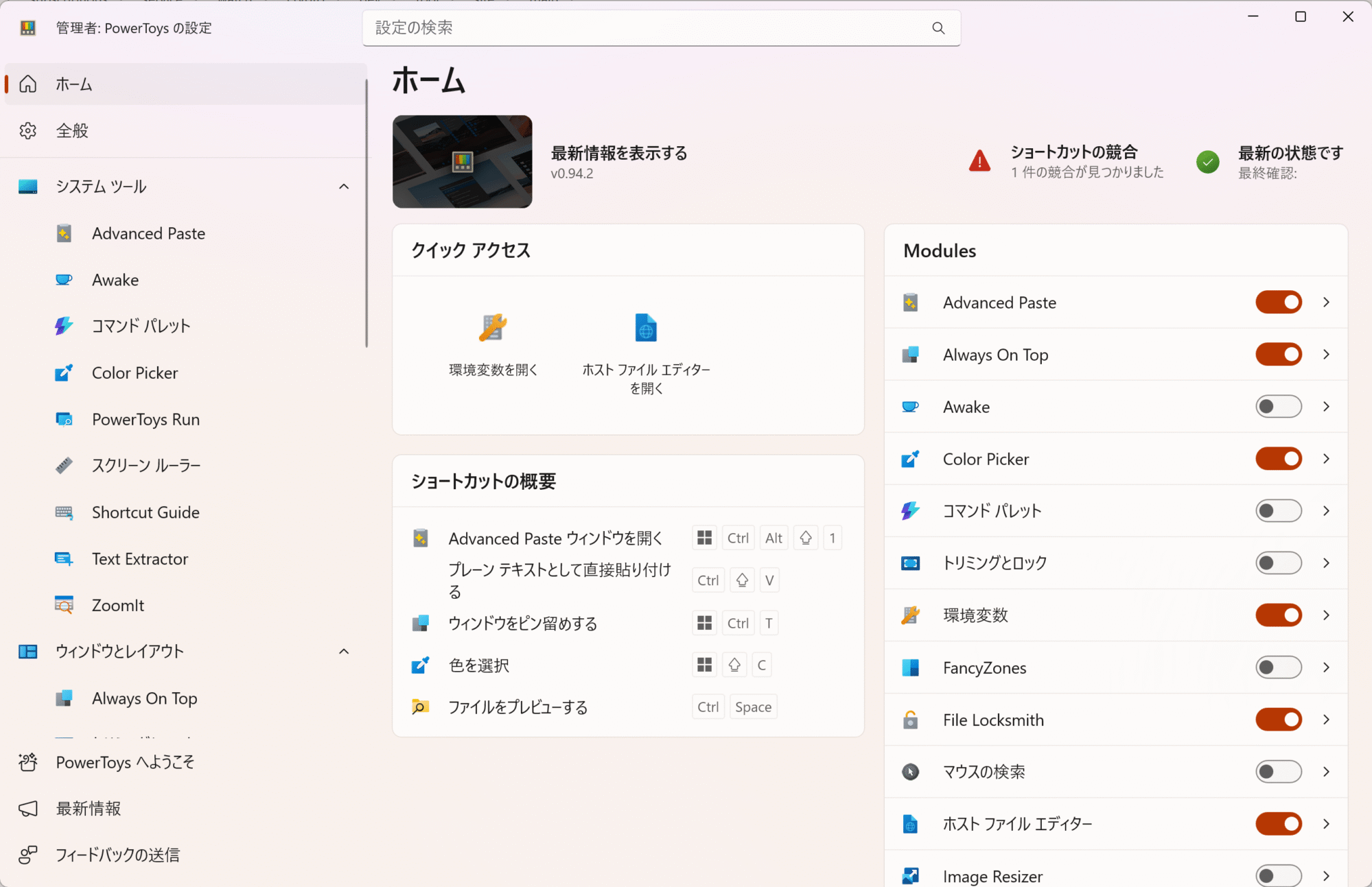

画面はこんな感じで、Windows 純正の「設定」と同じインターフェースです。左のサイドバーに並んでいるのが PowerToys に含まれる機能群です(画面に見えているよりもっとたくさんあります)。

使える機能の一覧については、このドキュメントを参照してください。

※リリース後しばらくは各機能の紹介も含めて細かく書いていましたが、機能が多すぎて書ききれなくなってきたのと、増加スピードがとんでもないので公式の情報をリンクするに留めました

たいてい各機能には独自のホットキーがついていて(もちろん自分で変えられる)、それを使って実行します。あとはエクスプローラーの右クリックメニューから使えるようになる機能も多いですね。「画面を開いて~」とかは基本的にありません。

ひとつひとつの機能紹介はもちろんここではやりませんが、いまの時点で既に興味が出ているタイプの方は触ってみれば特に疑問もなく使えると思います。それくらい利用ハードルは低いし、予期しない問題も起きないような品質があります。

僕が好きな機能の紹介だけいくつかやっておきます:

- Advanced Paste

- 書式なしの「プレーンテキストで貼り付け」が OS 全体でできるようになる。他のソフトの慣習とあわせて Ctrl + Shift + V にしておくのがおすすめ

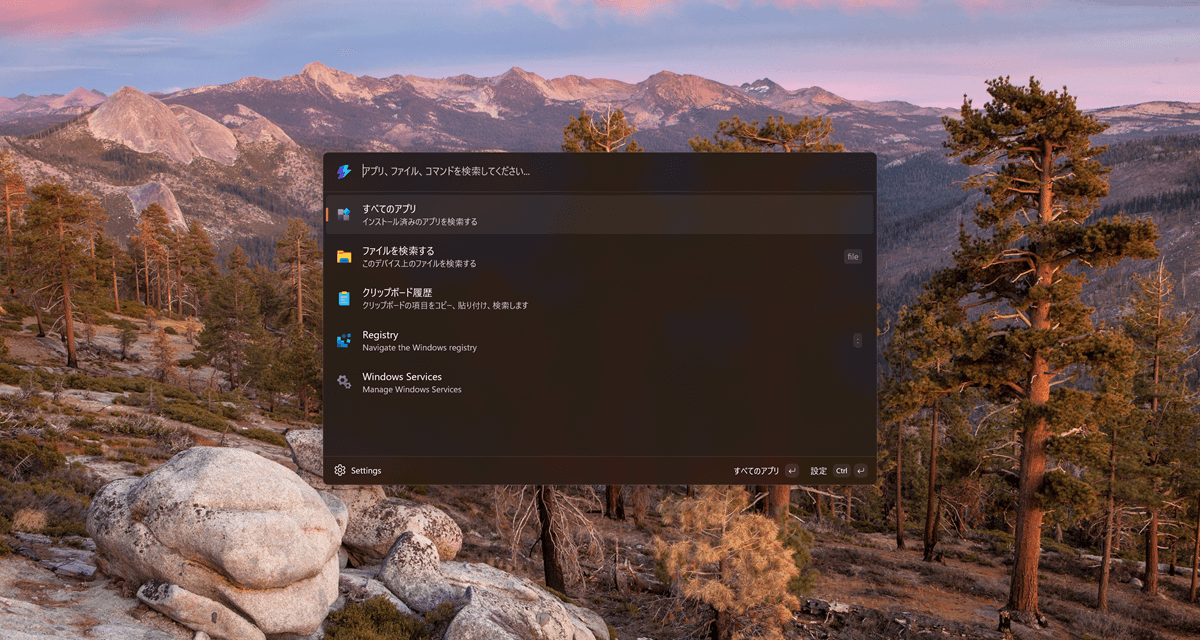

- コマンドパレット

- Mac の Spotlight や Alfred のような体験。本記事でも Flow Launcher という別アプリを紹介していたが取って代わられました

- Keyboard Manager

- 以降本記事を読んでもらうとわかると思いますが僕は重度のホットキーオタクで、ショートカットキーなどを自由にカスタマイズできる機能は無条件で好きです

- File Explorer add-ons

- エクスプローラー上で追加の多くのファイルのアイコンやプレビュー表示に対応できるようにしてくれるもの。特に SVG を見られるようになるのが気に入っている

- プレビュー

- Mac の Finder 上で Space を押すとさっと中身が見られるやつ。いまのところ PowerToys 全体の制約により単品の Space だけでは使えません(Ctrl + Space などがおすすめ)

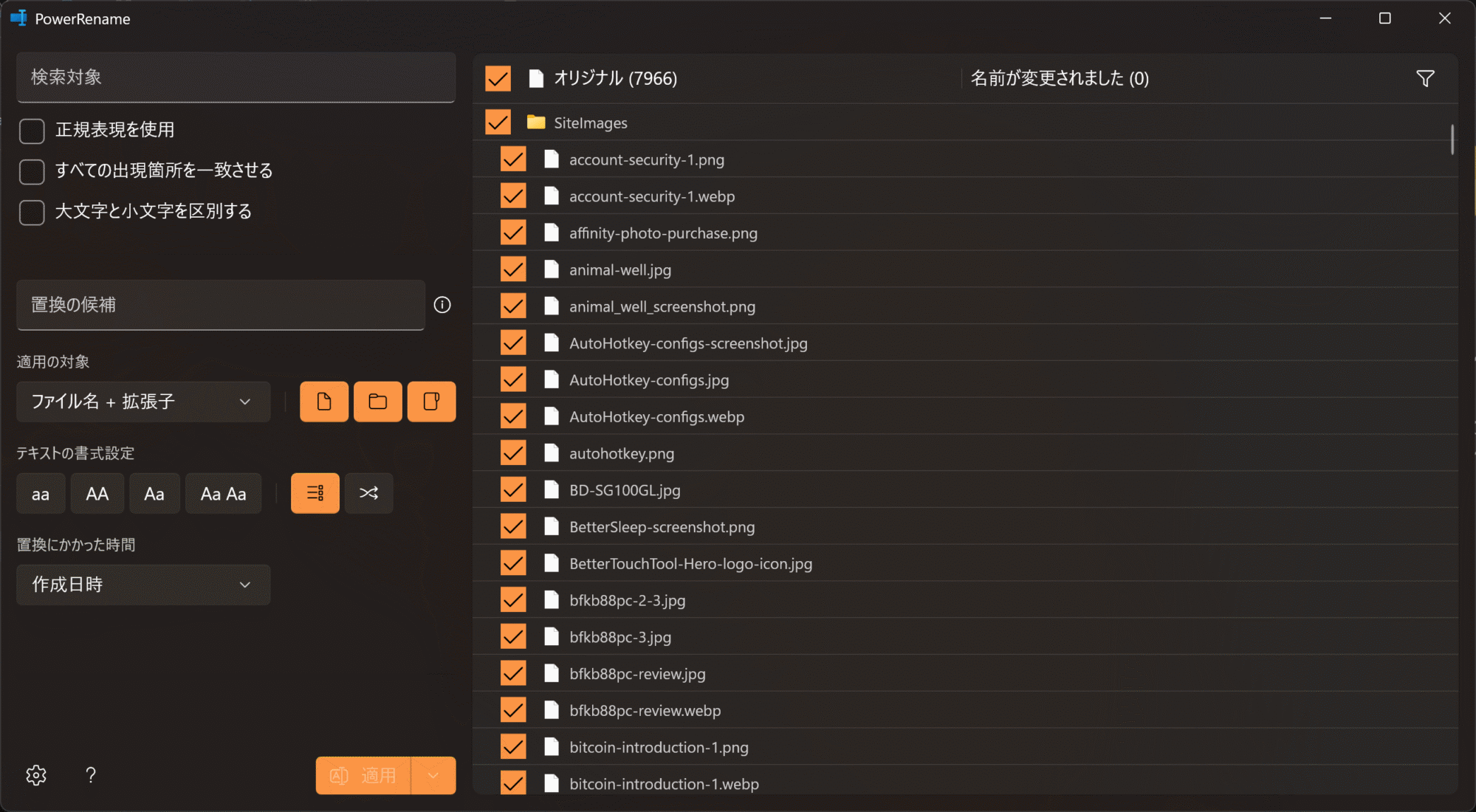

- PowerRename

- ファイルの一括名前変更ツール。正規表現が使えるので多くの場合これで事足りてしまいます。例によって本記事で紹介していたフリーソフトをひとつ置き換えてしまった

もう Windows 純正の機能水準のレベルに迫っているので、いつか Windows 本体に取り込まれる未来もあるのではと本気で思っています(開発者は Microsoft のコミュニティと距離が近そうなので全然あり得そう)。そうなると各機能のホットキーの組み合わせが少し複雑になっている制約とかも色々調整できそうな気がしている!(いまでもシステムのホットキーと競合があるときはちゃんと明示してくれるなどの親切さはあるが)

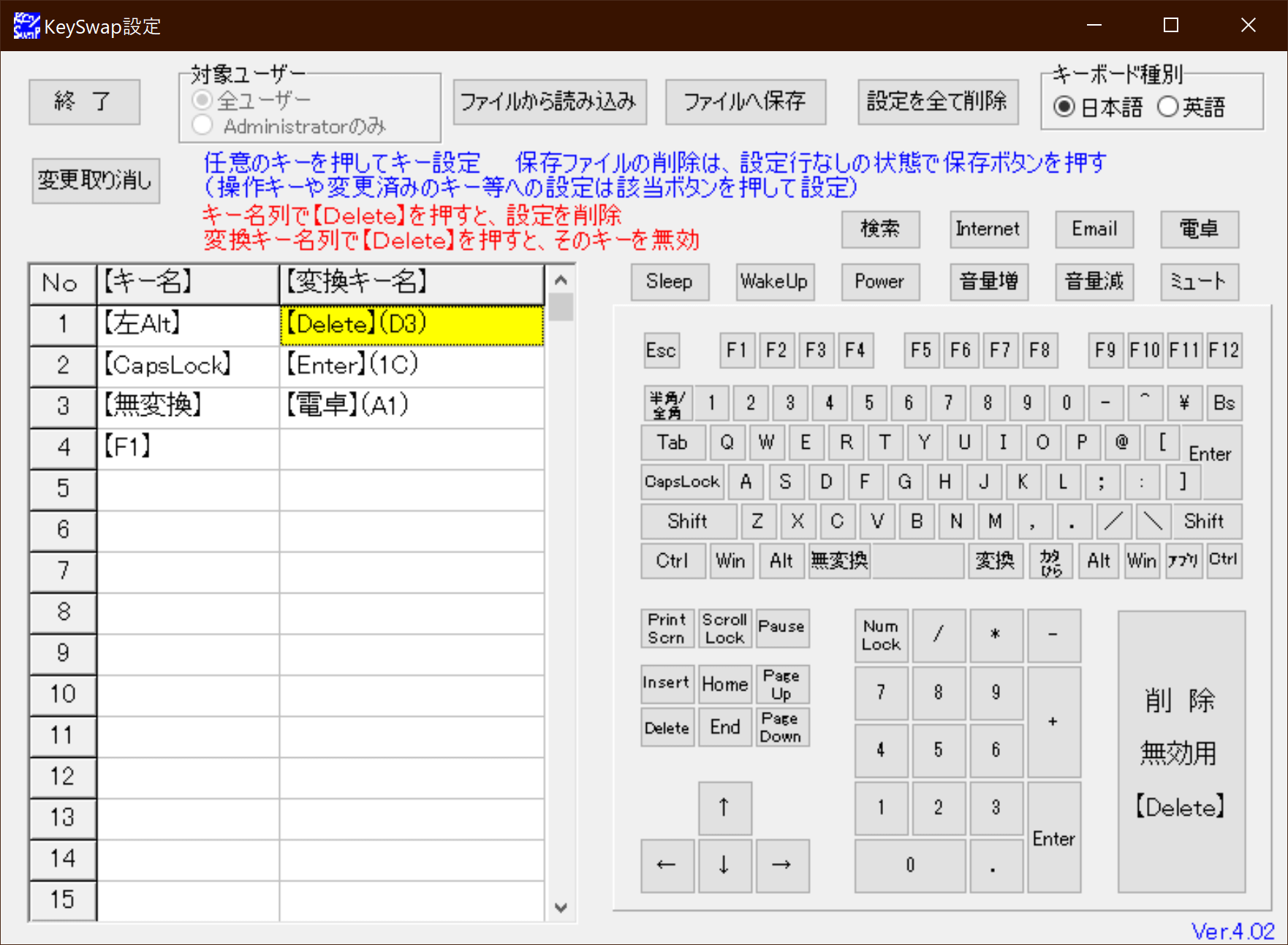

KeySwap

これとこの次に書く 2 つのソフトが僕の中でキーカスタマイズのスリートップ的な存在であり、Windows を使い続けていたい大きな要因になっています。ちなみに Mac では Karabiner-Elements や BetterTouchTool というソフトが同じ種のものです。

これはその名の通り、あるキーと他のキー、ないしはショートカット的なものをスワップ(入れ替える)することができるソフト。

F1が空欄になっているのは「無効化」の意味。Windows 製品はF1で役に立たないヘルプが出てきやがるので封じている(ときによってこの設定は外すこともある、そしてその除外も自動化してます)。

これが超便利で、よく使用する電卓を使わないキーにセットしたり、半角/全角キーをDeleteにしたり(日本語入力ソフトによっては「変換」キーで切り替えられるので要らなくなる)、Caps LockをEnterとか、かゆいところに手が届く感がもうヤバい。

特にこの「左手側にDeleteとEnter」っていうの、使ってみると「ああ、なるほどね」ってにやりとすると思うから、ぜひやってみるといいです。これがない PC はもう触りたくありません。この辺の話は別の記事にまとめてみました。

次に紹介するソフトもあわせて絶対に使ってみてほしい!

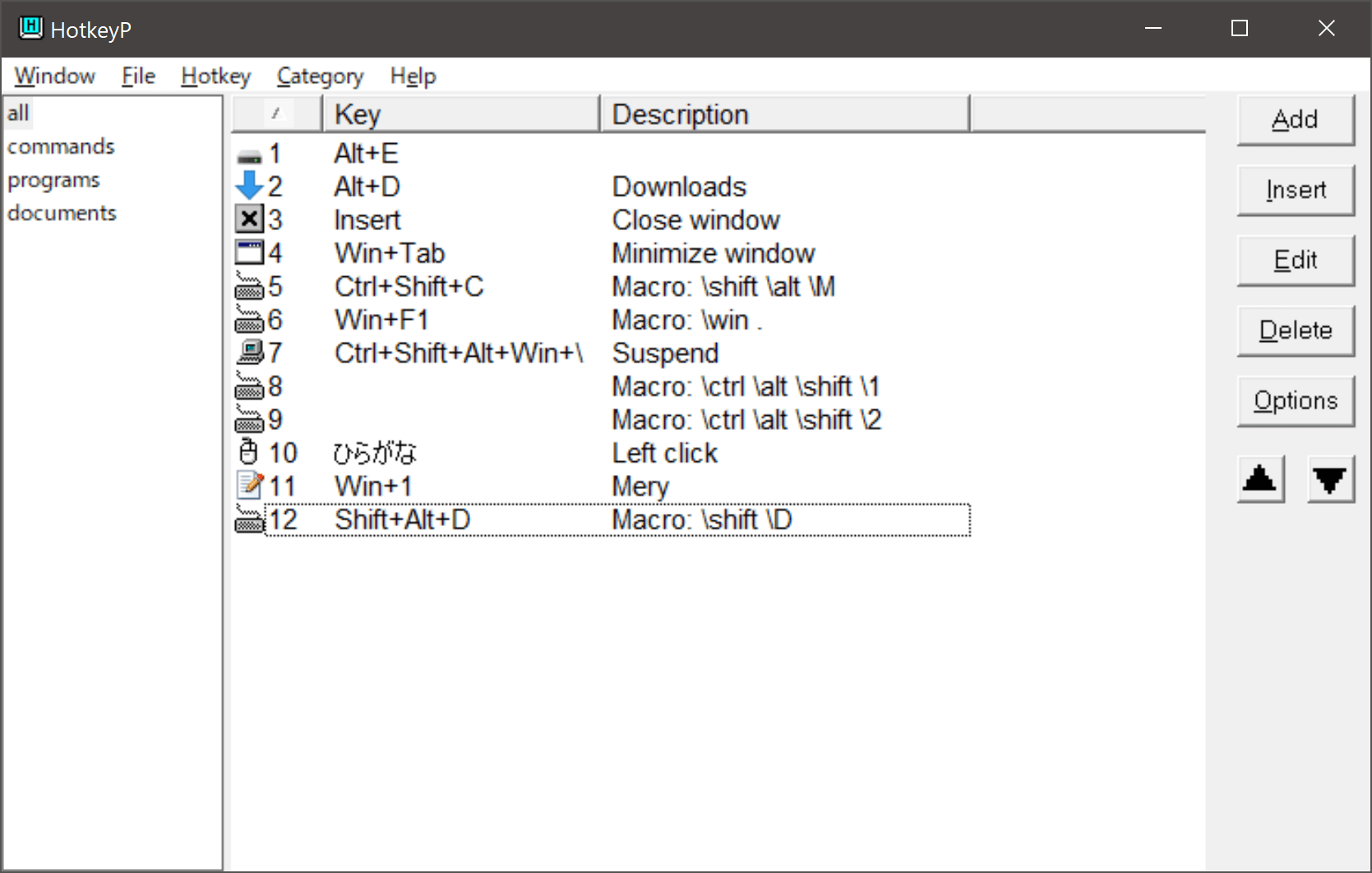

HotkeyP

https://sourceforge.net/projects/hotkeyp/files/

こちらは「特定のキーの組み合わせなどでキー操作以外のあらゆる操作を紐付けられる」というソフト。無限の可能性を感じるでしょう?

今はだいぶ最適化されてキーの登録数も少なくなりました。

こちらのメリットは「キーの複合が可能なこと」なので、たとえばInsertキーにAlt+F4とかっていうのも設定したりしています。もちろん上図のように「2つ以上のキーに対して特定の操作」ということもOKです。

詳細はこちら!

組み合わせ次第でかなりマニアックな使い方ができるというか、普通に考えてこれは最も拡張性が高い部類のソフトだと思います。

勘が良い方は

- 高精度タッチパッド

- 任意のジェスチャー

- カスタムショートカット

- HotkeyP

- スクリプトファイル

これらのワードを見ただけでいかに恐ろしいポテンシャルを秘めているかきっとご理解いただけるでしょう…。

(僕は今母艦機がノート PC じゃないのでタッチパッドをメインで使っていないですが、キーボードとリストレストを改造して外付けタッチパッドを埋め込む計画を画策中です)

→この辺に関して記事を書きました!

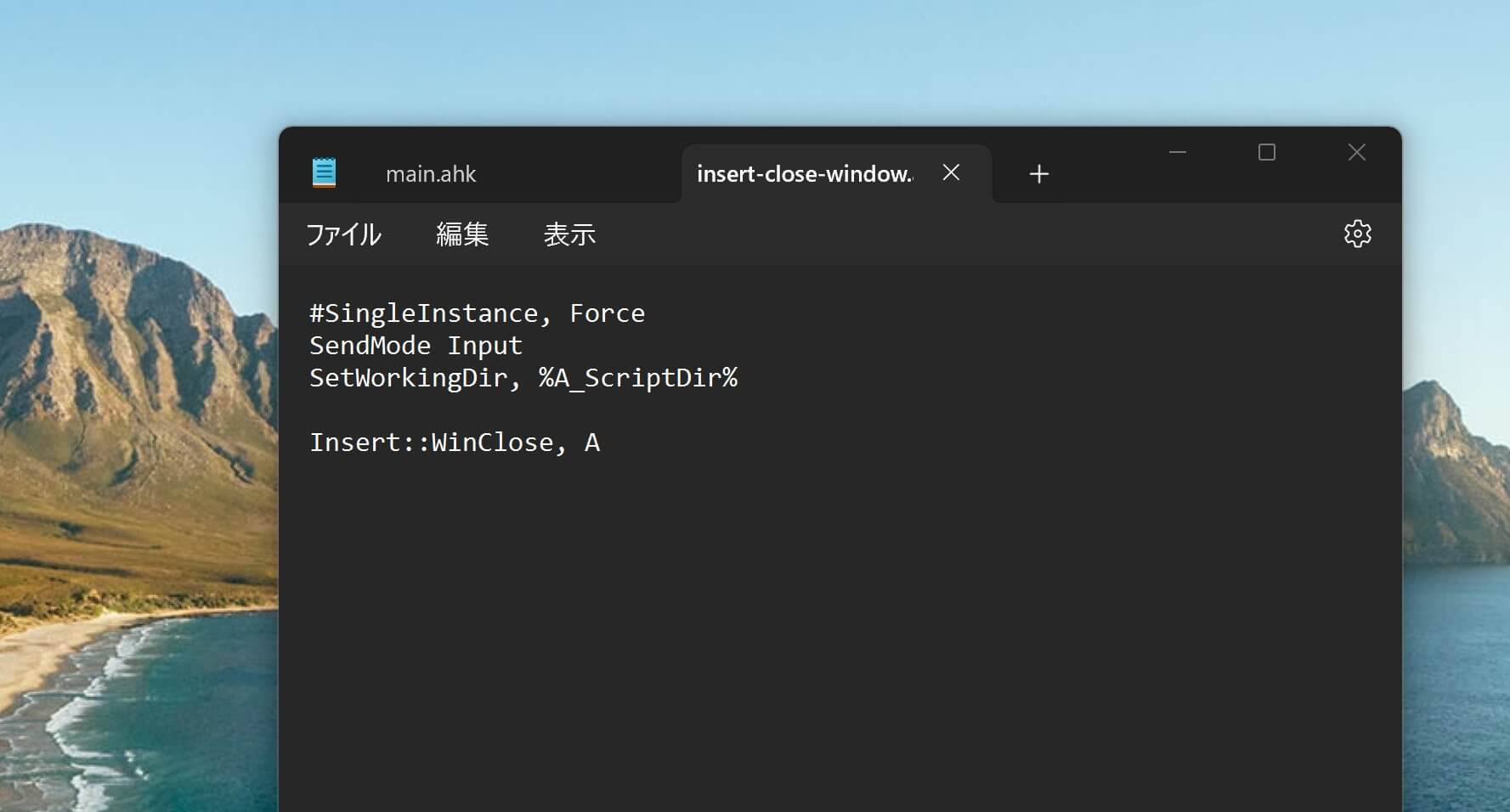

AutoHotKey

ずいぶん昔から知っていたソフトで、一瞬だけこの記事で紹介したりしたこともあったものの、自分としてはわざわざこれを使う意義を見いだせずいつもスタメン落ち…な感じでした。

一般的にはキー置換ソフトとして紹介されることが多く、この部分だけでいえばたしかに上で紹介している HotkeyP などと役割は被ってます。

しかし AutoHotKey の視点から見るとキーの単純な置換などは膨大な機能のうちのたった 1 つにしか過ぎない感じで、やれることの幅はかなり広いです。Android における Tasker くらいの屈強さがあるイメージ。特にアプリケーションを限定した上でホットキー追加などをできるのは現状で他に有力な選択肢はない気がします。

このソフトは少し変わっていて、アプリケーション独自の設定画面などは持っていません。「.ahk」という拡張子のファイルにスクリプトを書き、それを実行することで各インスタンスごとに設定が適用されていきます。

そんなわけでいまの僕のスタイルは「HotkeyP と AutoHotKey を併用」ということになっていて、できることのイメージやどう使い分けているかの細かい差の話などは別の記事にまとめました。

OS レベルでの 1 対 1 の完全キー置換は依然として KeySwap が最強なので、これはもう本当に大昔からいまに至るまで一度も使用をやめたことがないです!

そのほか色々組み合わせて最強のホットキー環境をつくっていくのだ。

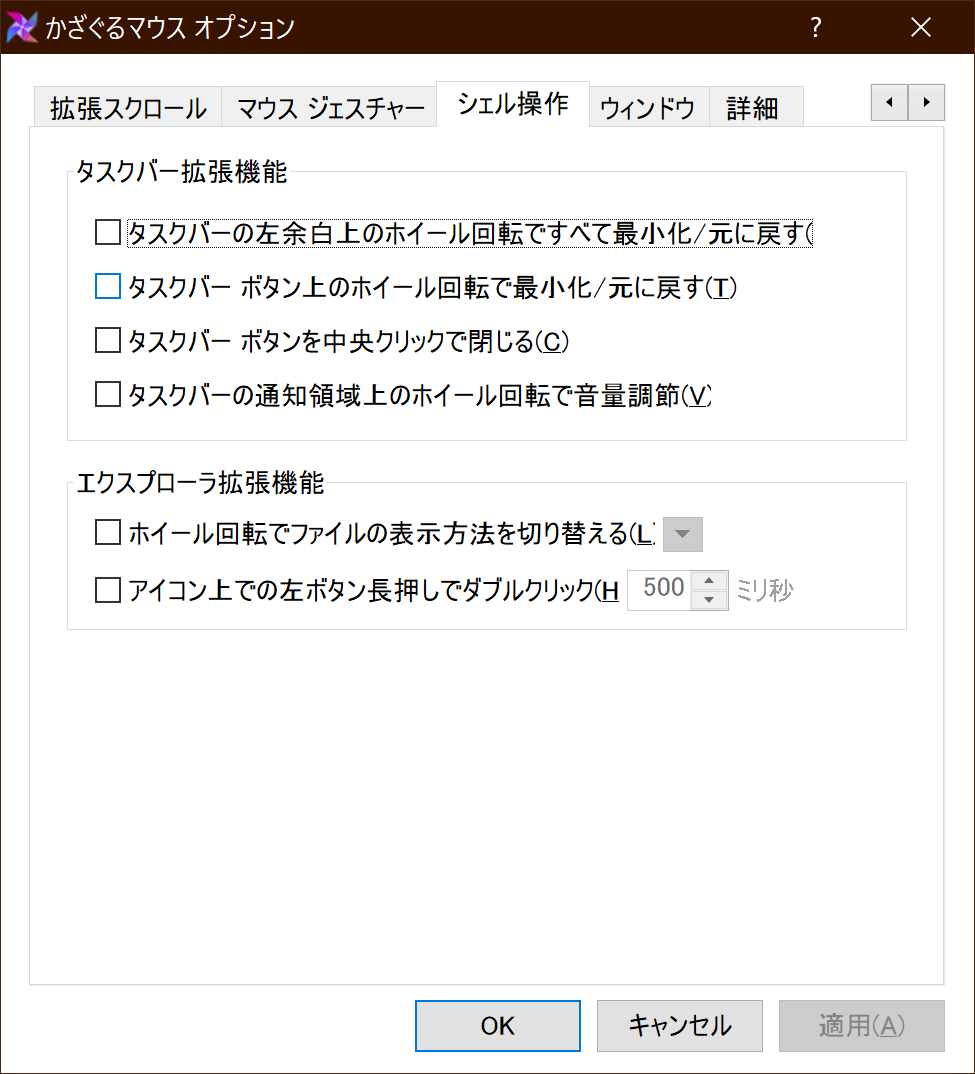

かざぐるマウス

https://freesoft-100.com/review/kazagurumouse.php

追記 (2018/8/7) :Windows 10 では正式に全機能が対応していないので、本当に残念だけどこれからは少し下り坂な未来です…。だけど「目玉機能」のいくつかは、まだ使えているので僕は継続利用しています(ないと困るレベルなのは変わりないです)。

追記 (2020/12/17) :上記のようなかざぐるマウスへの複雑な対応状態について、1つの記事に全てまとめました。数年越しのまとめ記事です。

かざぐるマウスを起点として他の多くの Windows カスタマイズにも触れる楽しい記事になりました。ぜひご一読ください。

このソフトは長年の相棒なのでずっとこのブログでイチオシとして書いていましたが、上記追記内容のような状況を鑑みて少しおすすめ度を下げました。

とはいっても、今回紹介する中で最も恩恵を受けていると感じるソフトのうちのひとつなのは間違いありません。

マウス操作に関する「あったらいいな」を全て叶えてくれるツールというか、もう僕はないと無理なんだけど、とにかく便利。まじでやばいよ(語彙力

タスクバーに常駐するタイプのソフトなので、そこからいつでもこの設定画面が呼び出せる。

ちょっとここではスペースが足りないので、どんな機能が良いのかとか、使い方はどうなのとかは、別の記事でまとめてあります。

素晴らしいことにインストール不要のポータブル仕様なので、自分が触ることになるPCには全て導入できます。もちろん設定ファイルもエクスポートできますから安心してください。

とにかくこれは使うべし。本当に作業効率格段に上がりますから。

7+ Taskbar Tweaker →純正回帰

タスクバーの見た目や挙動をカスタマイズするために、前述したかざぐるマウスと併用して使っていた 7+ Taskbar Tweaker というソフトを紹介していました。

僕は「タスクバーを結合しない→各アプリの横長い領域をマウスホイールでくるってやるだけでアプリ切り替え」という操作が大好きでかなり長いことこの運用でやっていました。

このアニメーションだけでは全く伝わらないと思いますが、マウスのクリックなしにホイールの上下だけで気軽にアプリケーションウィンドウを切り替えられるのはみなさんが想像している以上に楽なのです。手への負担がほぼゼロなので、多くのアプリでまたがって作業をしているときに脳死でそれぞれの状態をさっと確認できるのがよかったんだよな~

ところが、これはもう何年も前のことですが、あるときから「UI としての見た目や雰囲気も重視したい」という考え方が自分の中で大きくなりはじめ(純正回帰の一端はかなりここにあります)、それを思うと Windows の潮流に抗ってまで古いタスクバーの使い方をつづけるのは理にかなっていないなと思うようになりました。

その後、デスクトップやタスクバーをかっこよくするという記事を書くなど自分の中でも新しい向き合い方が安定してきました。つまりいまは単に下記のような状態になっているってだけです。

いま改めて見ると Windows 11 アイコンは消してもいいな。これはすぐできそうなのでそのうちやってみます。

現在ではアプリ切り替えは Alt + Tab だけでやっていて、なんなら使うアプリケーションもほぼ固定化されているのでタスクバー自体がいらないのではという気にさえなっています。ただこれにはいまのところ絶対に解決できなそうな問題があって、日本語入力の ON/OFF は常に表示されていたいから難しいんですよねー。もちろん入力カーソル付近にバルーンで出るのは論外です。

このあたりまた進展があったら記事書きます!

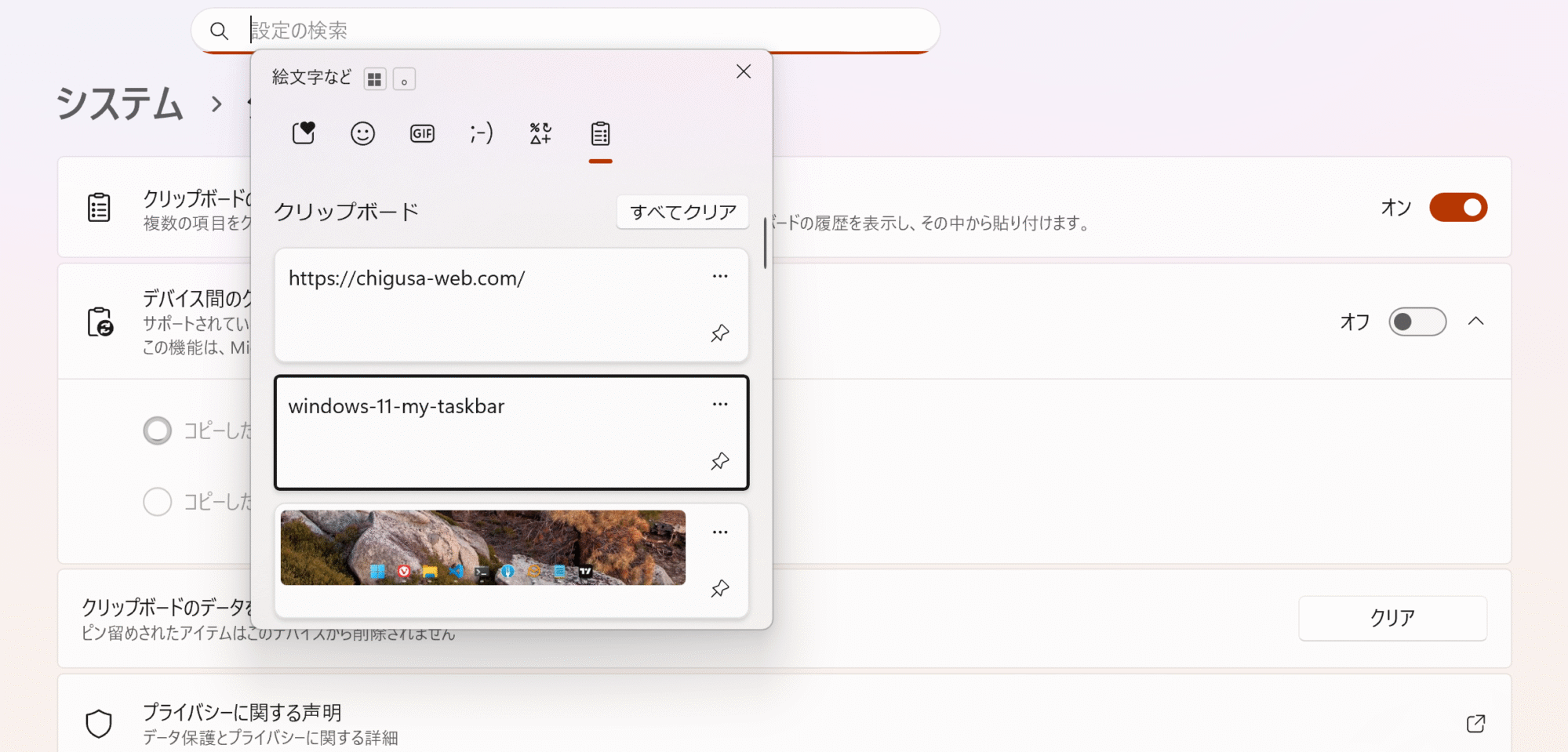

Clibor →純正のクリップボード機能に

クリップボード履歴ソフトの紹介もここでやっていましたが… やはりこれも純正でいいやということに。

紹介していたのは Clibor というかなりメジャーなやつでしたが、特段目新しい追加の機能があったわけでもなく、単純にクリップボードの履歴がいくつか再利用できれば十分だった自分にとってこれもまた純正機能で賄えるものでした。

使用イメージはこんな感じ(背景はクリップボード履歴の設定画面)。3 つめにチラ見えしているように画像も対象です。1 レコードずつが大きくて一覧性は低いけど、そんなに昔の履歴を遡ることは普段はないし画像も確認しやすいから意外とちょうどいいのかも。

PowerToys は Advanced Paste(書式なし貼り付けとかできるやつ)はこの純正クリップボード履歴機能と統合されているようなので、いずれはもっと便利な機能が双方から提供されていく期待もあります。

ちなみに、Windows 標準のクリップボード機能は Win + V キーでのみ駆動しますが、これは上述しているような他のソフトを使えばいくらでも変更可能です。自分は HotkeyP で Alt + V にしています。

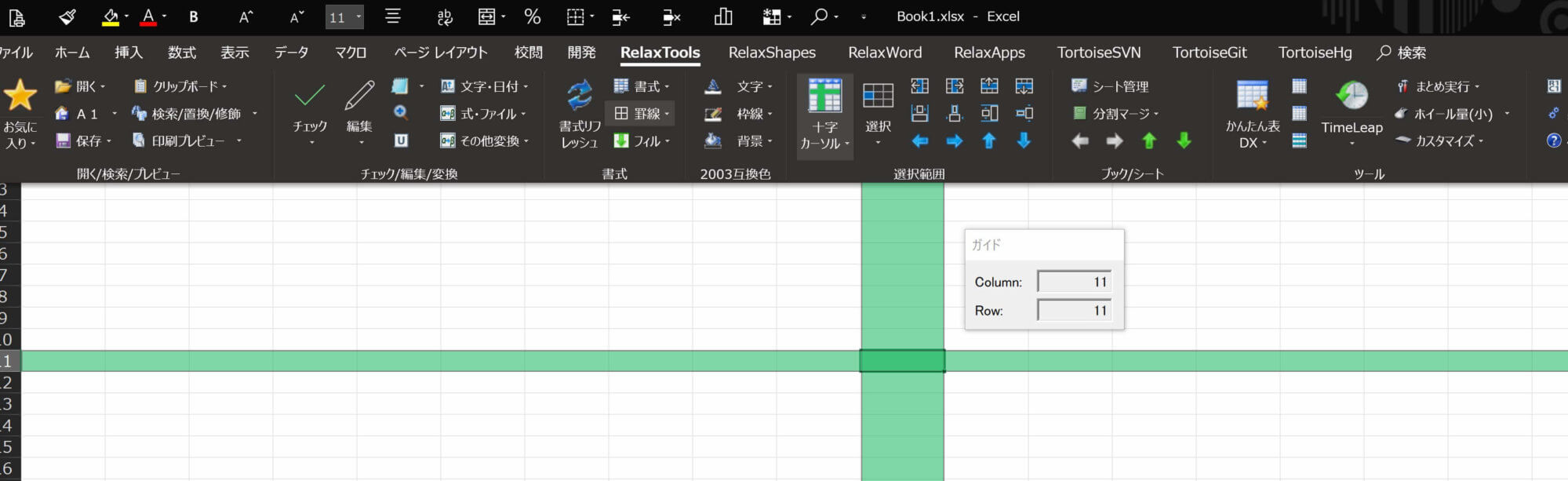

RelaxTools-Addin

https://software.opensquare.net/relaxtools/

Excel の機能を徹底的に超うまく組み合わせて、これでもかというほど使いやすい数々の新しい機能を提供してくれるアドイン。まさに細かい改善の集大成のようなソフトです。

Excel に組み込んで使われる「アドイン」という意味では単体で使えるフリーソフトとはやや立ち位置が異なりますが、それでもこれは紹介しないわけにはいきません。

機能の数は 371 個あると言われていて、まあ目から鱗が何百枚も流れ落ちるくらい便利なものがごまんとあるんですわ。

Excel を普段から使う人ほど、「うわー!!まさにこういうの一発でできる機能欲しかったんだよねー!!」の連続。ほんと驚愕しますよ。

上部に「Relax~」から始まるタブが色々見えると思いますが、これらが全部内蔵関数やマクロを利用したもので構成されています(不要なタブはもちろん非表示可能)。

その他僕がよく使っている機能などの解説は以下記事で。

ちなみに僕が世界で一番嫌いなものは Excel です。

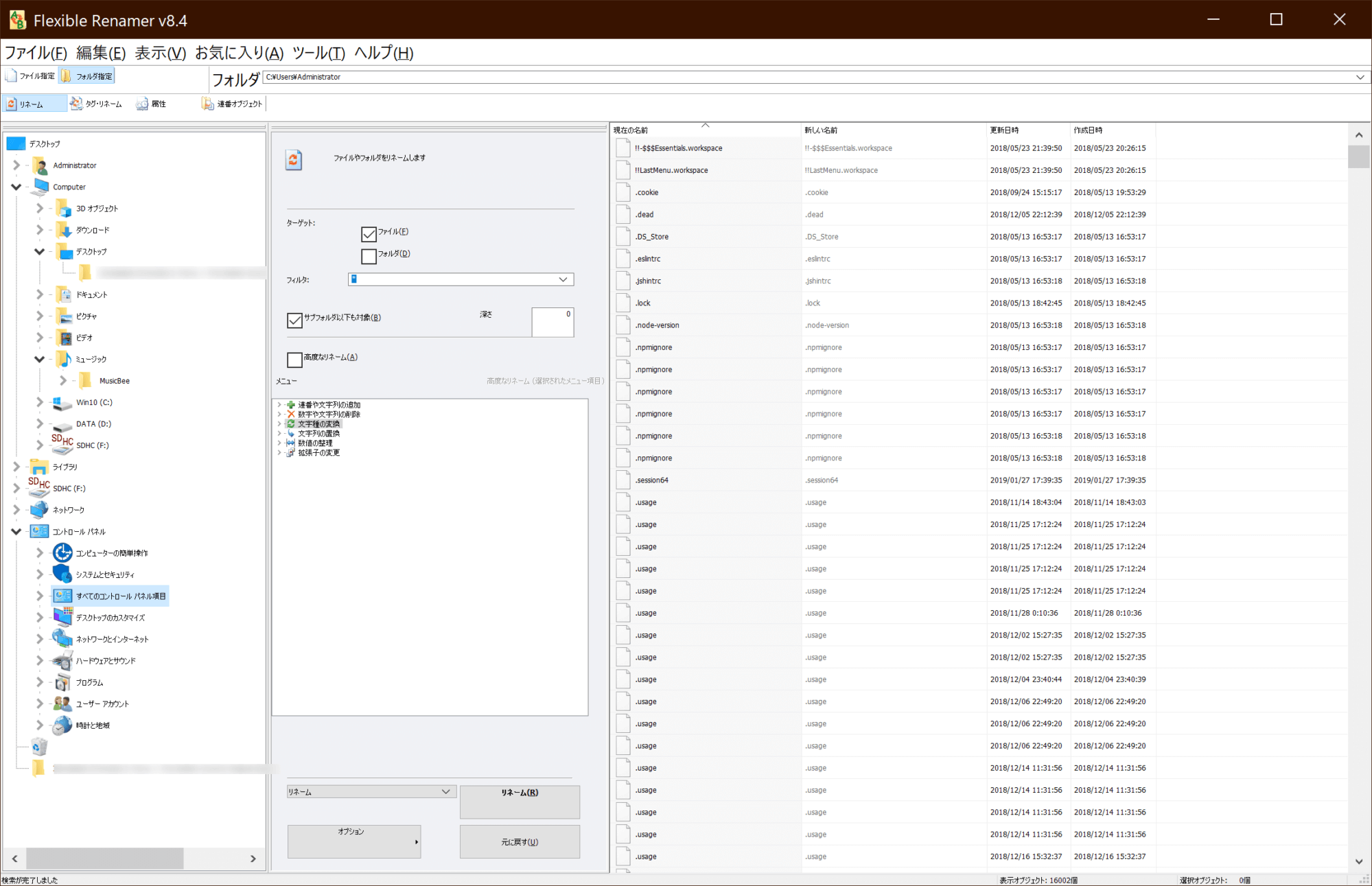

Flexible Renamer →純正回帰 (PowerToys)

非常に複雑な一括ファイル名変更処理とかを GUI で行えるソフトとして長らく紹介していた Flexible Renamer ですが、これも前述したように PowerToys の類似機能でほぼ賄えるようになってしまいました。

とはいえまだ Flexible Renamer のほうができることの幅でいえば圧倒的に上ではあります。が、もともと使う頻度が多いタイプのソフトではないのと、そのような珍しい置換パターンはそもそもなくてもなんとかなってしまうことが多い、などにより、PowerToys に備わっていればもう必要ないなという判断になりがち。

過去めちゃ助かった Flexible Rename の事例としては、バラバラになってしまった写真の撮影日をどうにか直したかったとき、EXIF をもとにして見事に一括修正できたときなど。こういうスポットの目的では再インストールする余地はまだ全然ありそうです。

ずいぶん昔のスクショですが画面イメージはこちら。文字が小さいのは僕の環境特有の問題なのでお気になさらず。

いっぽう PowerToys の PowerRename は、エクスプローラー上で右クリックしてそこから起動するインターフェース。

拡張子による分割や正規表現などはあるので、たいていのユースケースはこちらで賄えます。

画面はこんな感じ。

あまり常用するものではないからこそ、わざわざ追加でひとつフリーソフトを入れておくのもな…という思いに対して「PowerToys に入ってるからラッキー!」というすっきり感があり、やはり純正ツール群の強さを認識させられますね。

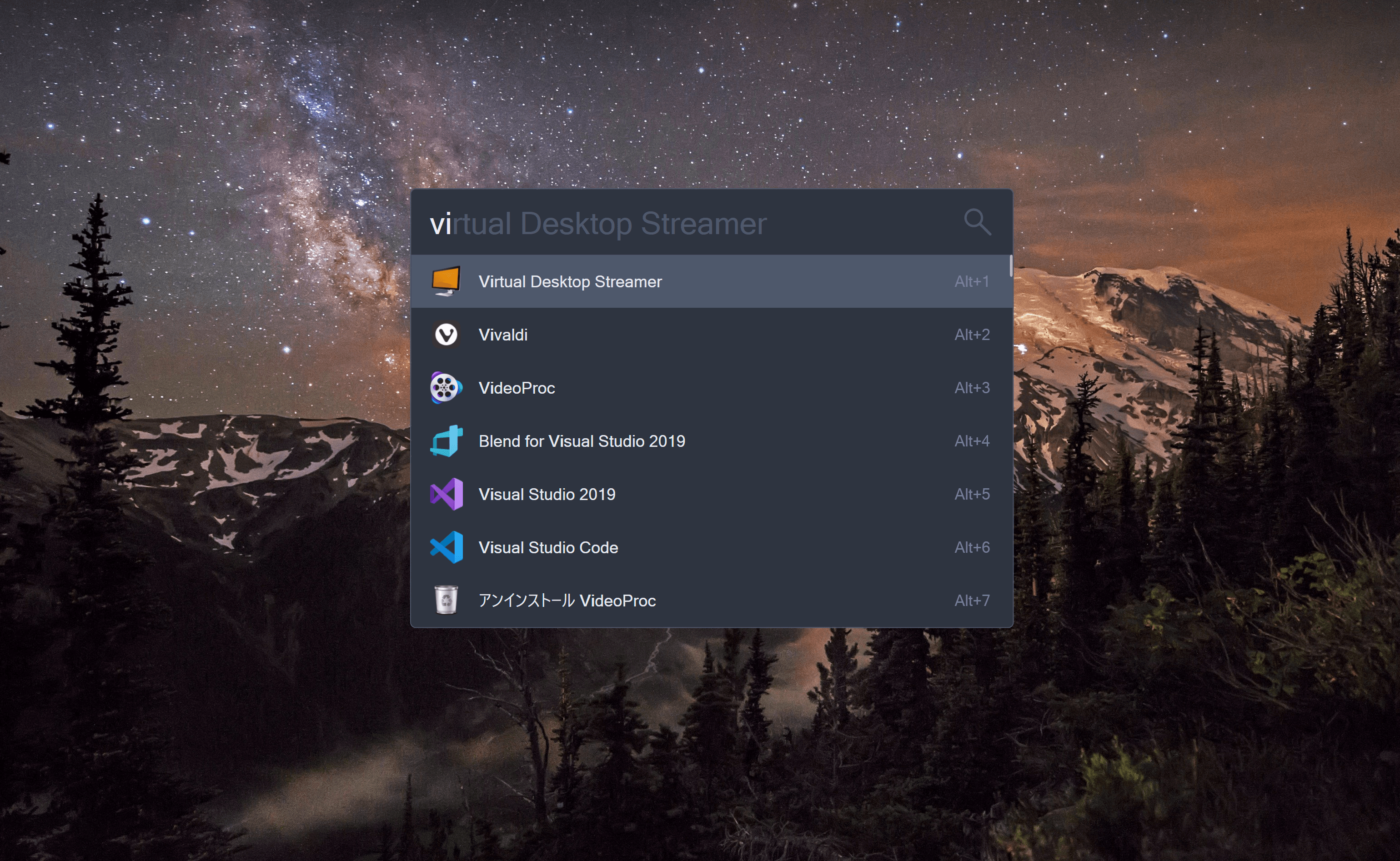

Orchis →純正回帰 (PowerToys)

これと次のもうひとつランチャー系アプリの紹介です。

Orchis は最近流行りのテキストインプット型のランチャーではなく、任意のリストに自分が好きなものをなんでも登録できてそれを実行できるというものでした。実行ファイルだけではなく直接のファイル、ショートカット、とにかくなんでも置けるので簡易なメモとしても機能するような優れ者でした。

とはいえどうしてもマウスベースの操作は自分に合わなくなってきたのもあり、モダンなランチャーソフトに憧れを持ってしまった時期とも重なり、次に書く Flow Launcher、そして PowerToys Run、最終的にはそのバージョン 2 のコマンドパレットで安定してしまいました。

クイックコマンド系の機能はやはり情報の見やすさと「オレ、イケてるツール使ってるぜ感」が物を言うのでやはり純正機能が光る代表的なシーンかと思います。

コマンドパレットはこんな感じ。

僕は本当に常用するアプリはタスクバーにピン留めしていて、それらは常に開かれているので Alt + Tab で行き来するだけです。なのでたまに使う二軍アプリとかをさっと開くときくらいが主な利用シーン。これくらいなら正直細かい使い勝手どうこうは特に問題にならないし、なんなら Win だけ押して開かれるスタートメニューでも実は同様の検索はできるのですが、こちらは雑多なものがたくさん目に入るのであまり触れたくないです。ツールの利用基準はこういうところで決まってしまうのだ。

Flow Launcher →純正回帰 (PowerToys)

というわけで続いてのランチャー系アプリの Flow Launcher。

さっきでいう「イケてる感」がかなり最高だったので、初めて Windows で動くまともなクイックコマンドを見つけた…!と思ってめっちゃ感動したんですよね。でもたしかこれを見つけたすぐあとに PowerToys Run が出ちゃって、あまり使い込む前に自分の中で立ち位置があやふやになってしまった悲しいヤツ。

これがその画面。サードパーティ製のアプリですらこの出来の良さのものが多くなってきて、Windows はもう野暮ったくてダサいイメージを完全に払拭していますね。Windows 11 自体も、角丸 UI や box-shadow などなど、かなり居心地のよいデザインですよ!

見て分かる通りこちらは完全に PowerToys のコマンドパレットと類似してしまっているので、残念ながら「それなら今後もサポートが間違いなく手厚い PowerToys 側を使っていくか…」となっちゃいます。でもこのソフトのことはずっと忘れないよ!

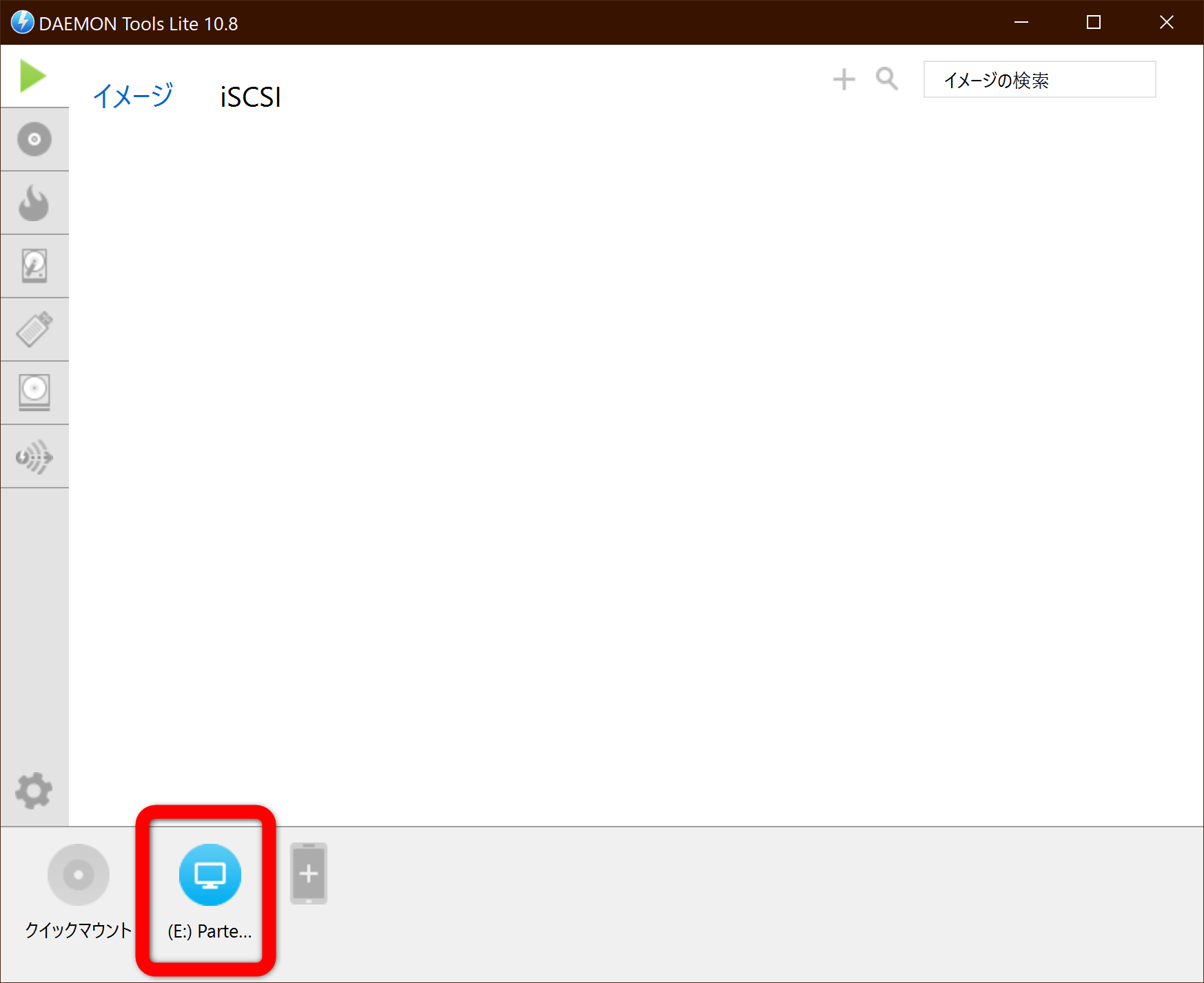

DAEMON Tools

https://www.nihongoka.com/daemontools/

仮想ドライブを実装するソフト。

仮想ドライブとは、あらかじめCDやDVD、BDといった光学ディスクの中身を丸ごとディスクイメージとして取り込んでおき、それを仮想的なCD/DVDドライブに入れることによって、あたかも本物のCD/DVDドライブからデータを読み込んでいるように動作する仕組みのことです。

ということで、つまりは「ディスクがないのにディスクがあるように動作させられるソフト」なんですよ。

Eドライブにマウントしている様子。今は Linux ディストリビューションが読み込まれている。

もちろんそのディスクの中身に相当するデータがないとだめで、そういうものの扱いに慣れていないとちょっと使い時は分からないかも。

多くの人にはなんじゃこりゃシリーズですが、iso とか聞いてピンと来る人には役立つシーンがあるでしょう。詳しい使い方や利用用途などは割愛します。

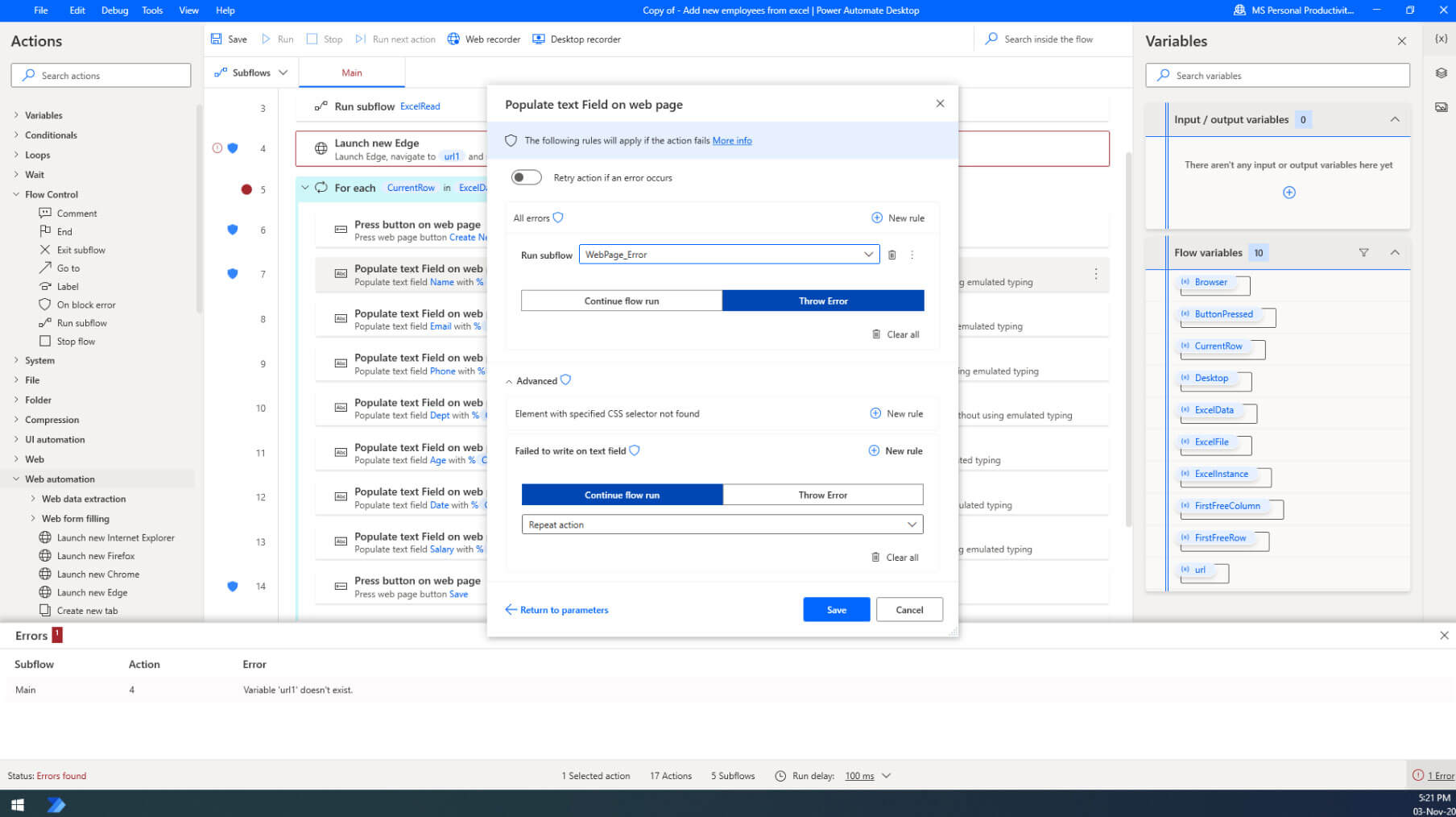

Power Automate Desktop

![]()

https://flow.microsoft.com/ja-jp/desktop/

Windows で行われるあらゆる操作をほぼ全て自動化できるもの。「ノーコードプログラミング」とか呼ばれるものに近く、iOS の「オートメーション」や Android の「Tasker」を知っている方はあれのさらに最強版と思ってもらえるといいと思います(用語的には RPA というもの)。

これに含まれるたった 1 つのアクションだけでこれまで隆盛を誇っていたフリーソフトの上位互換になってしまったりするので、このツールが流行るとフリーソフトやら Web サービスやら軒並み滅ぼされてしまうくらいのポテンシャルがある。Office 系の操作もできるので実質簡易な VBA なら置き換えも可能なレベルです。

とはいえ、自動化でご飯三杯イケるほどの僕もこのソフトはあまり使っていません。

もうカスタマイズをしすぎてシステムレベルで自動化しないといけないものが残っていないんですよねw

困るもの、不都合を感じたもの、面倒くさいと思ったものは即座に自動化する仕組みを考えるクセがつきまくっているので、もう Windows 全体で跨ってまで何かやるユースケースを思いつかなったんですわ。

ただ会社の環境ではそうもいかないので、お試し導入を兼ねて使い始めて今も実運用させています。

唯一使っている環境が会社 PC のものなので、実際のスクリーンショット掲載は控えさせてください。 Office 類を使えるなら全然問題なく操作できるレベルでハードルは低いです。

トリガーの常時チェックが無料版だとできないので、そこは他の工夫を使ってゴリ押しします。そういうのが楽しいんだけど、でも「そんなことしてまでこれを使おうと思う意義はなんだ…?」みたいに思わなくもなく、ひとり悶々とするのでした。

「使ってみよう」という気になれない方は、Excel のマクロ記録 → VBA ちょい編集という流れをより便利に使えるものと思うと手を出したくなるかもです。これならトリガーも手動で構わないわけだしね!

Mp3tag

https://www.mp3tag.de/en/download.html

mp3 ファイルのタグ編集をパワーアップさせるもの。

当然手持ちの音楽ファイルの整理で一役買うことになります。

しかもオーディオファイルのタイトルタグ名⇔ファイル名みたいな双方向の置き換えもできるので、CD のインポート時にオンラインタグ取得ができなかった「Track 01」みたいのを一気に曲名でリネームできたりする。これ感動しますよ。

オンラインタグ取得も強化されていて、Amazon を含むいくつかのデータベースから適合するものを検索して自動で適用することができる。

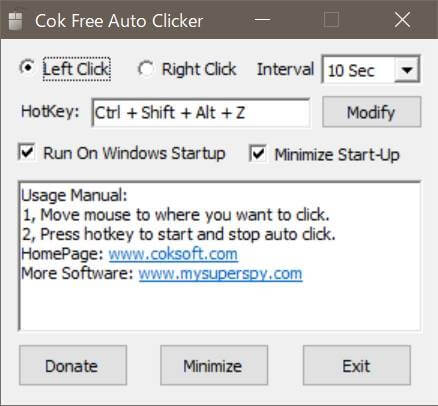

Cok Free Auto Clicker

https://www.coksoft.com/autoclicker.htm

指定した秒数間隔でただひたすらクリックし続けてくれるソフト。

設定項目は僕がまさに欲しいと思っていたものから過不足ない。

- クリックの種類(左 or 右)

- クリックの間隔

- どうやって ON/OFF するかの任意のホットキー

極め付きは3つめで、これによっていちいち独自の画面を呼び出したりマウス操作をすることなく即座に切り替えられる。そのままなんだけど、このソフトを使う目的の観点からいくと大事な部分である。…え、なんの目的に使っているかだって?(聞こえないふり)

デフォルトで UI を持たない「常駐仕様」で動作してくれるのがとてもスマートで好き(この画面は一回設定したら二度と見る必要はない)。ホットキーは「左手だけで制御できるけど普段絶対使わない組み合わせ」にしています。

また、常駐した状態でタスクバーにアイコン表示させれば「今が ON か OFF か」も瞬時に把握できます。この設定は[Windows の設定]→[個人用設定]→[タスクバー]→[タスクバーに表示するアイコンを選択します]から行けば OK。

リモートワークで Teams とかの「一時退席中」になるのを防ぐサボりツールだなんて、僕はそんな使い方はしてないですよ。やだなぁもう。

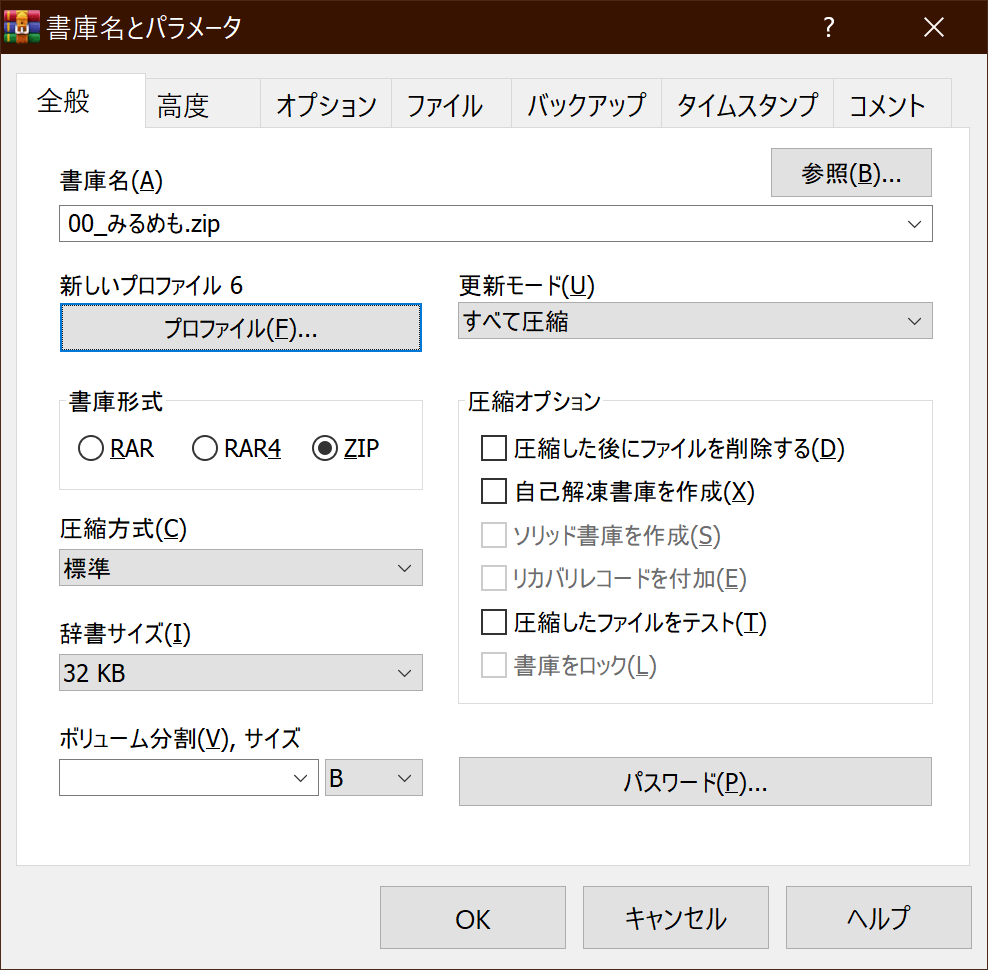

WinRAR

![]()

https://www.winrarjapan.com/download

老舗ファイル解凍ソフトで、ギークな人にはかなり顔なじみのツール。

もともとは「.rar」っていうオリジナルの書庫形式を解凍する必要があって導入するものだと思うんだけど、なんか色々細かいところが気に入ってしまって何年もずっと使っている。

圧縮率優先/処理速度優先や、書庫の形式、パスワード設定などもお手軽に使えます。

しかもその「.rar」ってのが珍しいものかと思えば全然そんなことはなくて、それなりにPCを使って何かをする機会があると結構お目にかかります。他にも「.7z」は「7-zip」っていうソフトじゃないとだめ、とか色々あるのでそこは使い分けしています。

圧縮に関しても細かい設定が可能。もちろん zip も対応していて右クリックから好みの仕様で一発圧縮できるので、普段からこれを使っています。右クリックメニューもカスタムできるのが好みのポイントです。

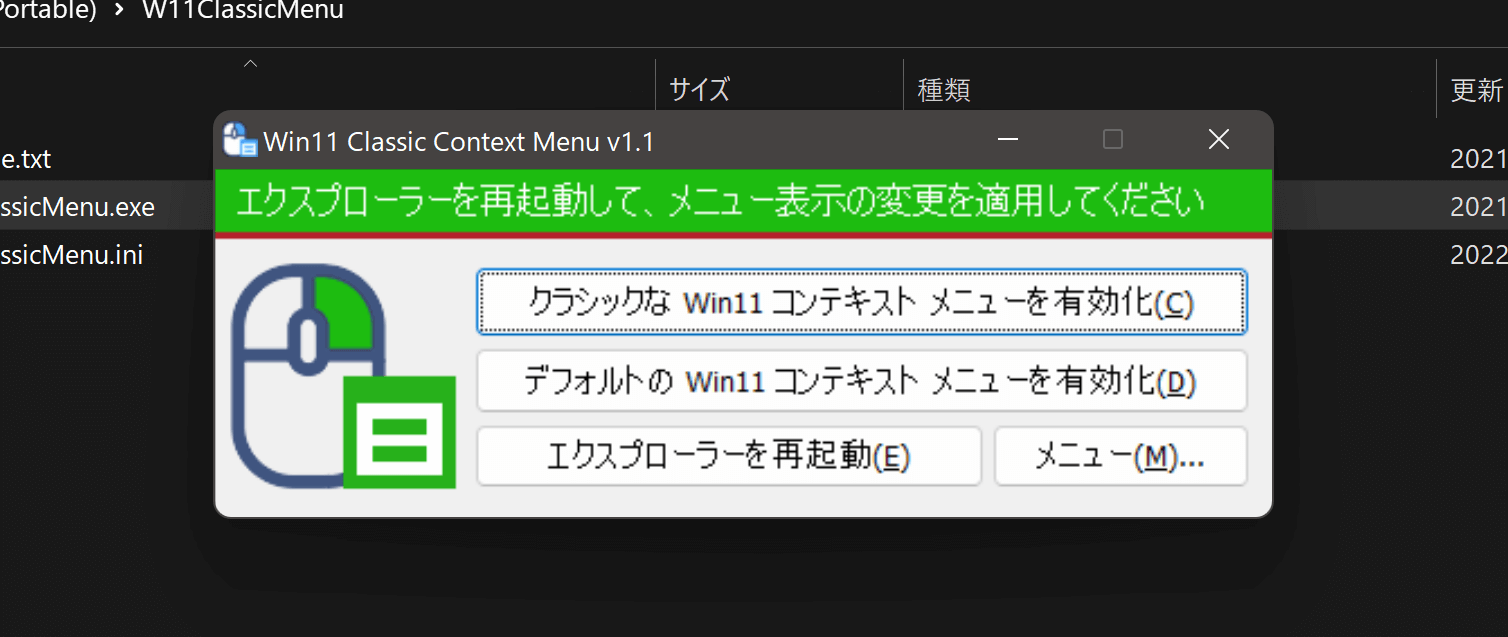

Windows 11 Classic Context Menu

https://www.sordum.org/14479/windows-11-classic-context-menu-v1-1/

「Windows 11 で Windows 10 までの右クリックメニューを使えるようにする」という名前そのままのソフトですが、これは2つの理由によって導入することになりました。

Windows 11 で前述した「Fast Explorer」が完全に使用不能になった(今は掲載をやめましたが以前は紹介していたソフトです)- Windows 11 ではそもそもエクスプローラーの右クリックメニュー自体が別物になってしまった

これだけ書くと「Windows 11 はクソ」と言われそうですが、僕はそう思ってないことは付け加えておきます。脱線するのでここでは書きませんが基本的にほぼ気に入っています(右クリックメニューも UI としての品質や使いやすくしようという気概はとてもよかったと思っている)。

ただし各アプリケーションが独自に右クリックメニューに加える項目にすぐたどり着けないのは不便極まりなかったため、泣く泣く以前の右クリックメニューに戻すためのこのソフトをインストールしたという感じです。

このソフトは一回適用させたら二度と起動することはないので、ソフト自体が持つ画面はこれだけです。僕もこのスクショのために開いたのが二回目。

自分、「本来あるべき姿のものを古い考えに固執して無理に戻そうとする」というのを嫌うようになったんですよねー。カスタマイズとはまたちょっと違うというか。これを嫌ってしまうとすぐ老害呼ばわりされるようになっちゃいそうだしね!

ただ、日々の作業としてこれは解決せざるを得なかったのでとりあえず様子見しつつ使います。動作は完璧で、一切の不安定さもないです。ソフトとしてはとてもおすすめ。

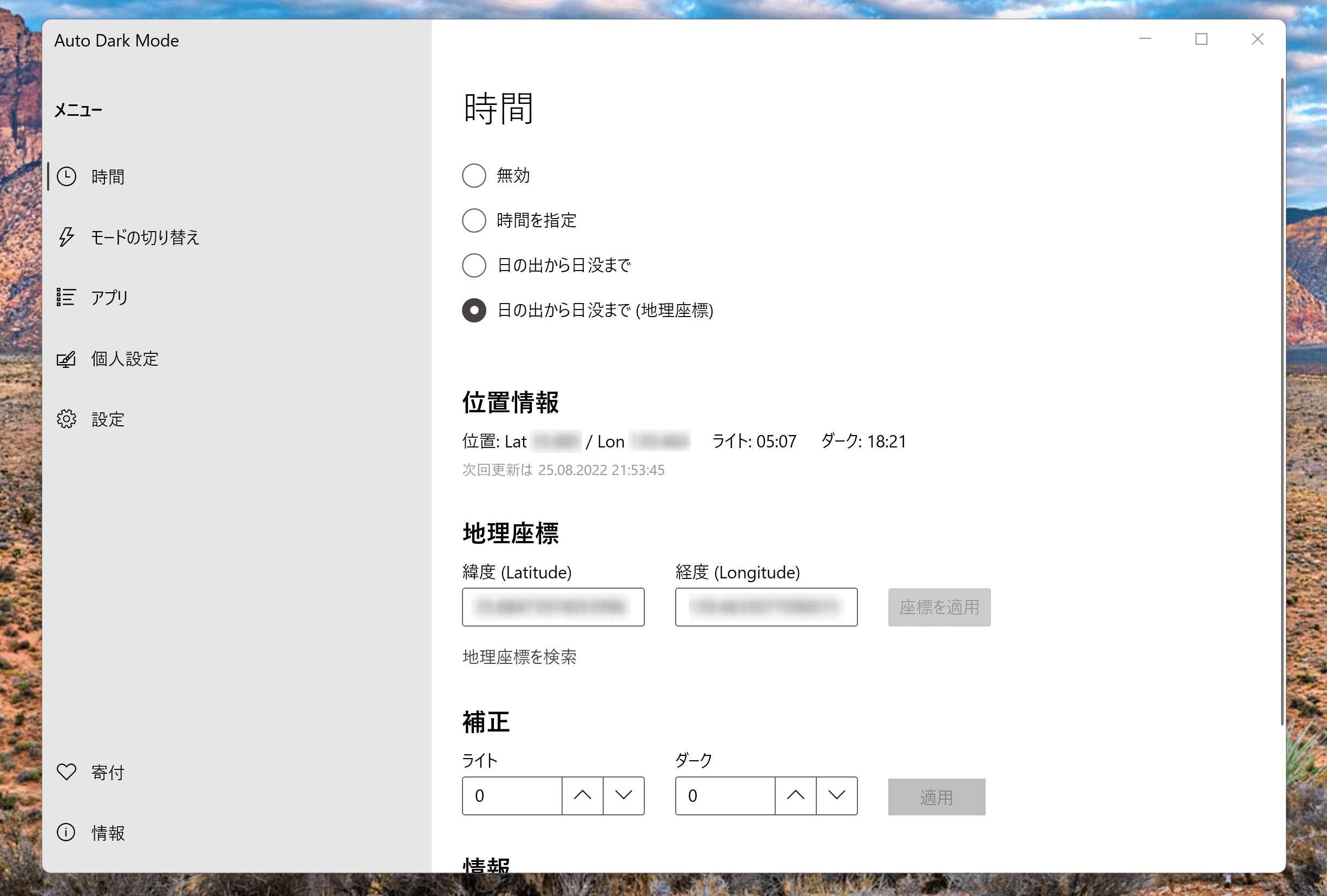

Auto Dark Mode

![]()

https://github.com/AutoDarkMode/Windows-Auto-Night-Mode/releases

Windows のライトテーマ/ダークテーマの切り替えを時刻で自動的に切り替えてくれるもの。

僕は眩しいのが苦手な上になんでも黒くしたがる性質があったのでこれまでずーっとダークテーマオンリーでやっていたのですが、Mac でテーマ切り替えをやってみたらこれが想像以上によい体験だったので Windows でもやろうと思って導入しました。

「導入しました」というか、まさか OS による自動テーマ切り替えがないとは夢にも思いませんでした。ダーク以外に設定を動かしたことがなかったので初めて気づき「さすがだな…」と思うなど。

そんなわけでこの Auto Dark Mode を使うわけですが、至ってシンプルなソフトなので万人に勧められます。安定していて素晴らしいです。インストールは例によって Microsoft Store より上記掲載リンクの通り GitHub から直接ダウンロードするのがいいと思います。

設定画面は Win UI 3 製。

開発者としても各テーマでインターフェースを普段からよく観察しておくのは重要なことだと思っています。実際これはよい経験になっている。

ちなみに OS 側で設定したテーマは各ウェブサイトでも検知してもらえるので、「本当はライトテーマでサイト閲覧したいけど眩しいから仕方なくダークテーマにしてる…」な方などにもおすすめ。本ブログ「みるめも」も自動対応しています。

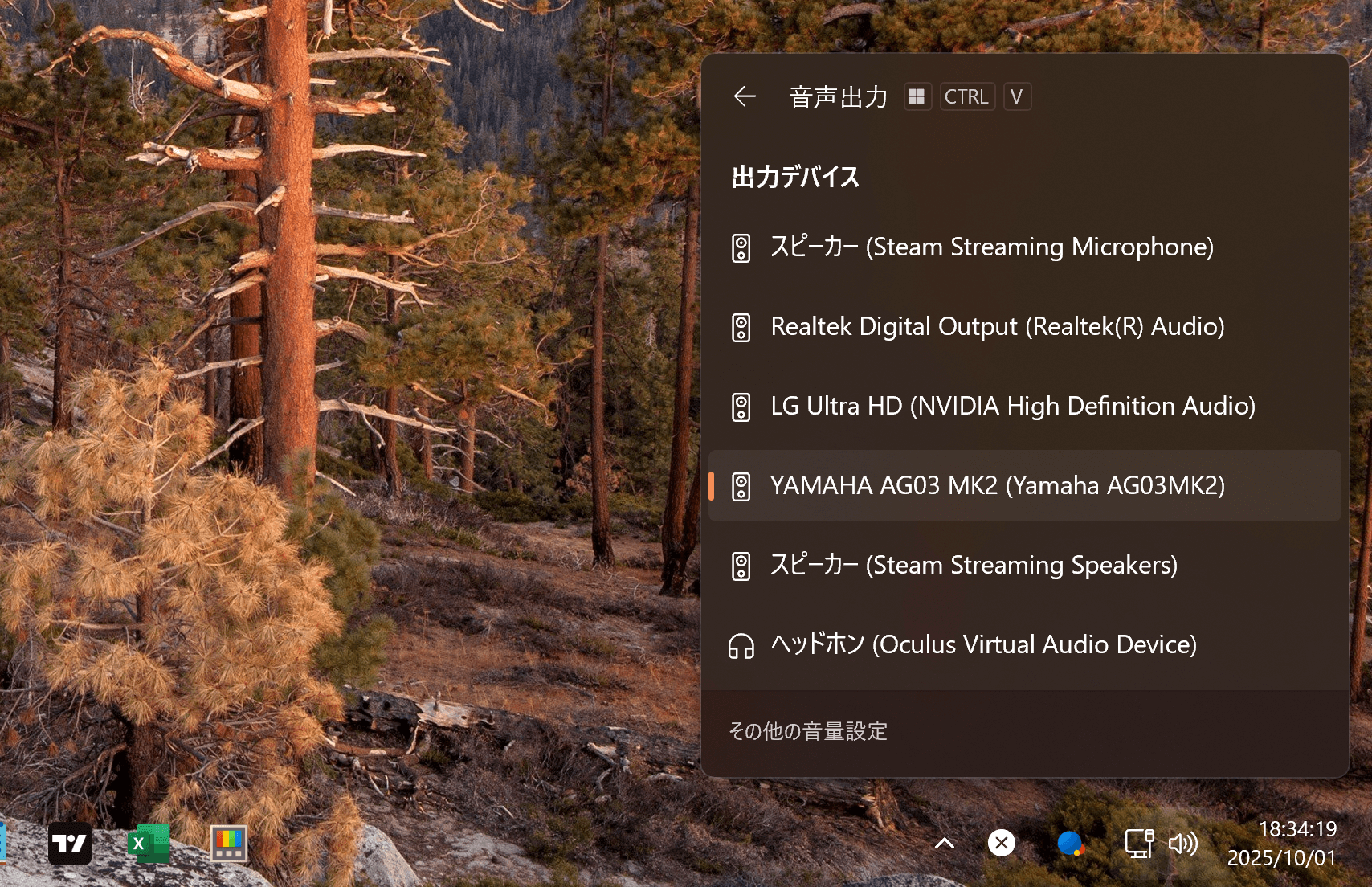

AudioSwitcher →純正回帰

通知領域に常駐して、クリックするたびに再生デバイスを切り替えたりすることができる AudioSwitcher というソフトを紹介していました。…が、かなり前から Windows デフォルトの機能で同様のことができるようになりましたね。

右下の通知アイコンから同じように好きな再生デバイスを選べます。なんならホットキーもついている。

あまり書くことないですが、こういう小さい目的のために都度フリーソフトを入れているのは昔の僕としても不本意ではあったので、正直ここ数年の Windows は僕の中で素晴らしいの一言です。WSL 2 も整備されて開発者にとっても遜色ない OS になりました。僕は使ったことないので良し悪しはわからないけど、純正とよべそうなラップトップ(Surface)もあるしね!

ちなみに「サクッと全ての音を確実にミュートしたい」というときは、

手近な端末をミュートしたいとき、要らなくなったイヤホンやオーディオケーブルをぶった切って挿しておくのがおすすめ。

— みるみ (@__mirumi__) October 19, 2020

ミュートされていることが一目瞭然だし、マウスやキー操作より速くて直感的。 pic.twitter.com/DoqtV0wcnT

これがおすすめ。「確実に音が出ていないことが一瞬の目視で分かる」という点で緊急度の高いシーンで特に有効なテクニック!

Cool Block Input

http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se312018.html

なにをブロックするかというと、インプット装置全て、つまりマウスとキーボードの操作を一時的に全て無効化できるというもの。

なんのために開発されたソフトなのか知らないけど、僕は掃除するときとねこが机に乗ってきたときに使っている。

※ブロック中のスクショはどう考えても撮れなかったのであしからず…

→「遅延」を使ってスクショすれば撮れることに気付いたけど、撮れたからなんだよっていう画面なのでこのまま掲載なしでいきます笑

あ、解除パスワード忘れるとマジで詰むので気を付けてください。(もう3回くらいの強制シャットダウン経験者)

※初期パスワードは「12345」です→なんか最近「1234」になった?もう謎w

→自分用メモ(2020/9/20):「01234」だった

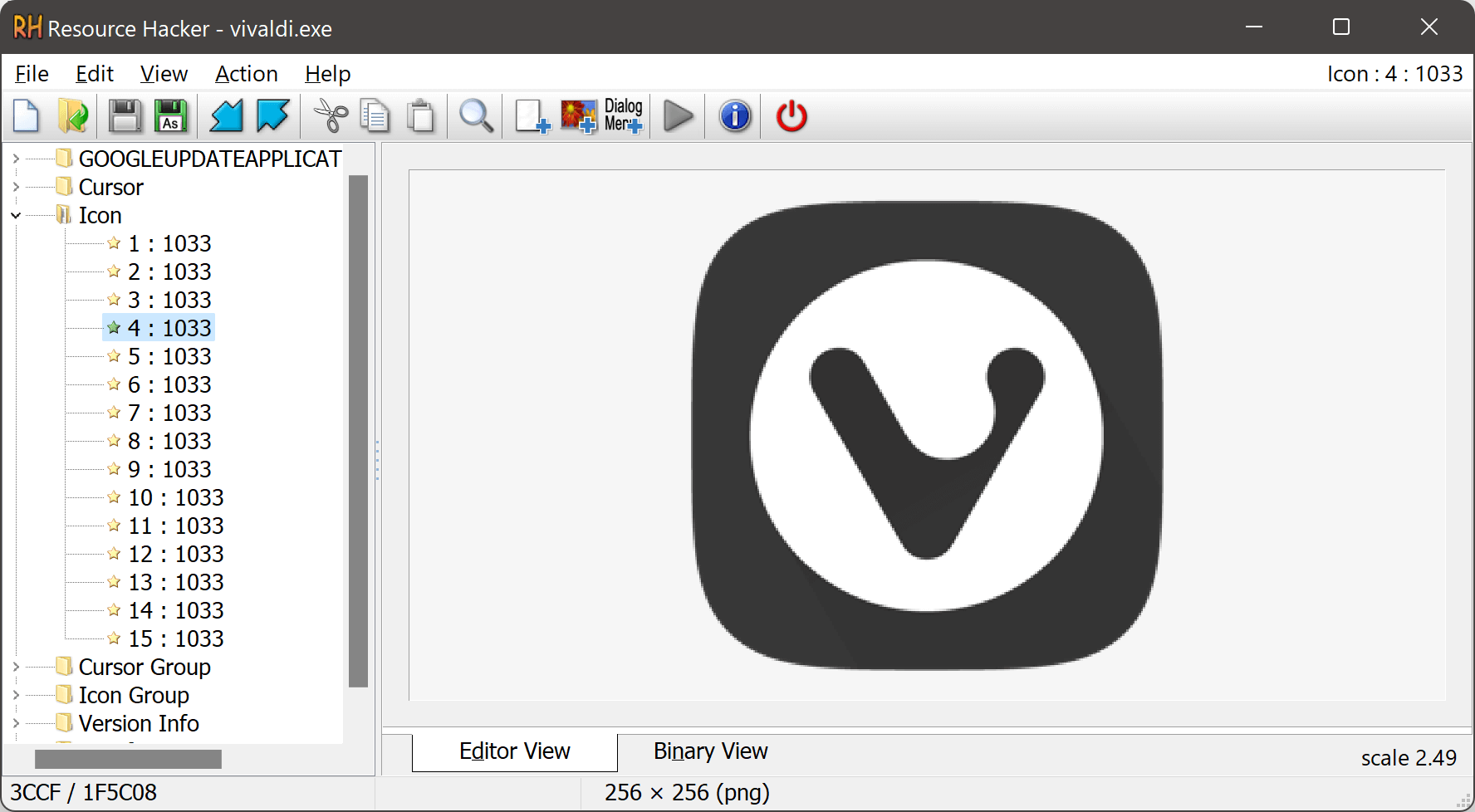

Resource Hacker

![]()

http://www.angusj.com/resourcehacker/

「Vivaldi のアイコンを黒くしたくて数年間奔走していた」という意味不明な記事を書いたときにフォロワーさんが教えてくれた衝撃的なフリーソフト。自分なりに使い込んで常用レベルまで達したので今回掲載に至りました。

この文脈でいう「Resource」というのは「アプリケーション実行ファイルに格納されている各種リソースファイル」のことで、例えばアイコンなどがわかりやすい例です。

つまり、なんと完成されたソフトウェアの実行ファイルのアプリケーションアイコンそのものを根本から書き換えたりできるということになります。

画面はこんな感じ。特定の実行ファイルを開いて、その中にある各種リソースに対してあれこれやります。

これは単なる表示上の変更だけではないです。アプリケーションに埋め込まれたリソースそのものを書き換えるので、例えばアイコンでいえば

- タスクバーの表示(ピン留めしてももちろん有効)

- そのアプリケーションに関連付けたファイルのファイルアイコン

- OS の機能でリストアップしたときなどの見た目上の表示

など、全てにおいて完全にアイコンを置換できるということ。これはカスタマイズ欲がとても刺激される…!

「アプリケーションをアップデートしたらリセットされちゃうんじゃないの?」と僕も思っていたんですが、今のところなぜか全部クリアできていて、これは良い方向になぜか裏切られている形…。状況が変わったらすぐ追記します!

追記 (2022/8/23) :やっぱりちゃんとアプデして再起動等をしたりすると戻ってしまうものもありました。アプリケーションのビルドと実装によると思うのですが、起動してタスクバーに表示されることになるプロセス本体の実行ファイルが新しいものに置き換えられてしまった場合は当然もとに戻されます。

これを受けて僕もいくらか考え方を変えまして、基本的にアップデートがほぼ来ないものを中心に使うようにしました。あとアイコンを変えたらパッと見て何のソフトだか結局すぐにわからなくなるという非常にアホな発見もあり、「なんでも純正がいいんだな…」という最近の自分の趣味に帰結しました。

追記 (2025/4/13) :Resource Hacker を使ってアイコンファイルを置き換えると予想外の弊害が発生することを発見しました。

まあ実行ファイルの中身をさわるとなると、なんらかの不正検知に引っかかってもおかしくはないと思います。でもこれ最初原因が全くわからなくてけっこう困った~

他にできることも色々模索していきたいと思っていて、今一番ホットなフリーソフトです(20年以上前から存在するけどね)。

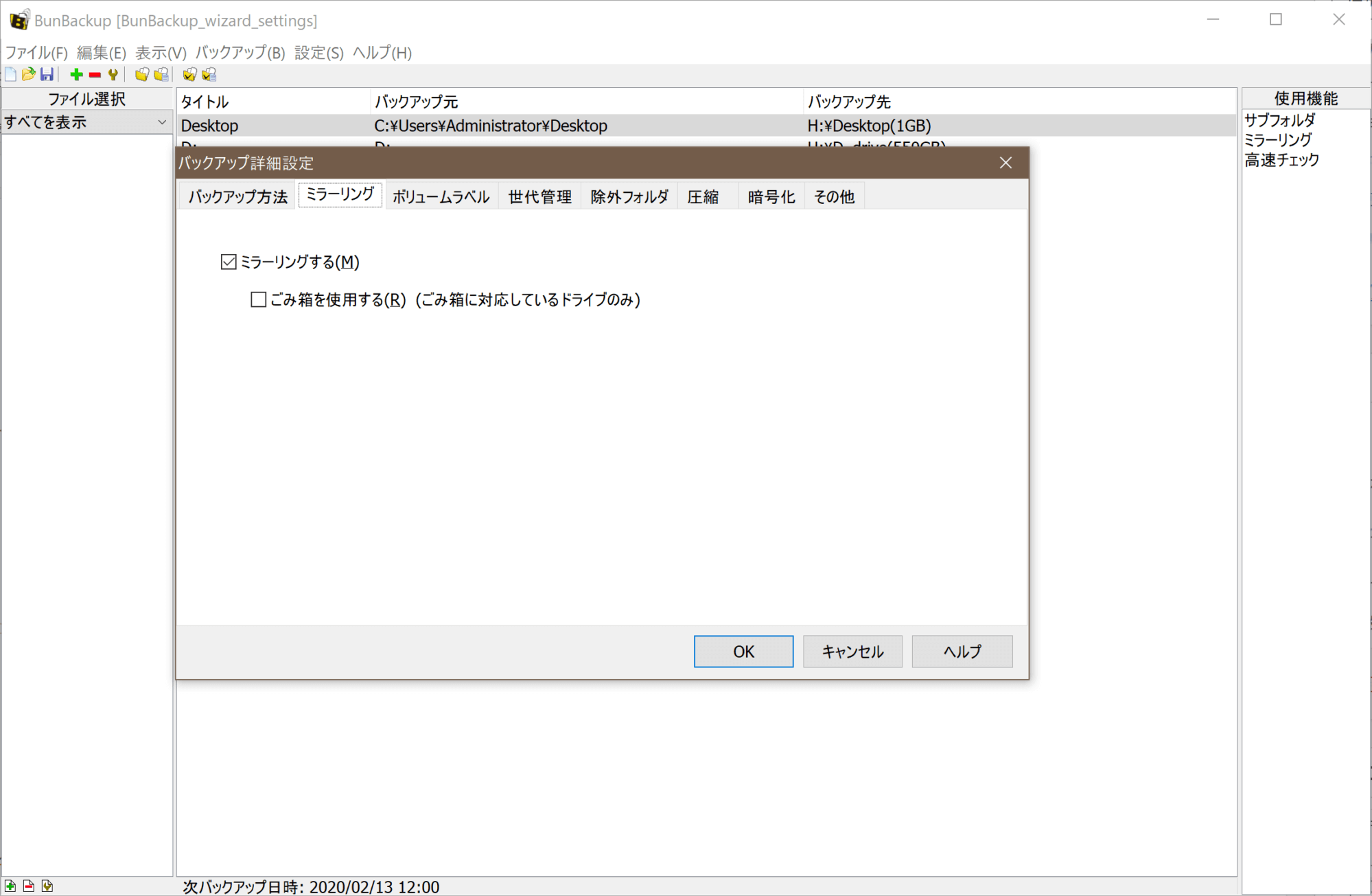

BunBackup

![]()

http://nagatsuki.la.coocan.jp/bunbackup/index.htm

バックアップを支援してくれるソフト。

バックアップ環境の構築には長年手を焼いていて、なかなか「これ!」っていうシステムを思いつけなかったところ、とあるきっかけでこのソフトを知り驚いた。

まあ要は「自動で指定した場所にバックアップをしてくれるだけのソフト」なのだけど、それに加えてミラーリングという機能があるんです。

極力設定項目が多くならないように、「わざわざ設定項目の表示/非表示設定がある」という気の配りっぷりです。

一般的なバックアップは「A から B にコピーするだけ」なので、A の状態を逐一同期するわけではありません。

しかしミラーリングを ON にしておくと、「A から消えたファイルがあれば、B からも削除してくれる」のです。そしてこの機能を持つフリーのバックアップ支援ソフトは「BunBackup」以外にはかなり希少っぽい。

「クラウドストレージを使えば?」と思った方がいると思いますが、僕はクラウド微妙派なのでその選択肢は NO です。ファイルの実体がローカルにないのが気持ち悪くて我慢できないんです…。

そもそもオンラインストレージはファイル共有が第一目的であって、同期保存に使うのは用途が向いていない気がしています(個人的見解)。

バックアップのバックアップという意味で、定期ではないものの外付けハードをさらにバックアップする用途では一応使ってます。保険、なのかな。

将来的に全て NAS 対応しようと思ってたんですが、この BunBackup と連携したら完全なクラウド環境&バックアップ体制が整います。神…。

バックアップ環境についてはそれ単体でいつか記事にまとめる予定ですので、書けたらまたここに追記します。しばしお待ちを。

ぜんぶひらく

![]()

https://mirumi.me/zenbu-hiraku

手前味噌で恐縮ですが、自分のために作ったソフトのうちこのブログでも公開しているものがあるのでここでも。

「ぜんぶひらく」という「指定したアプリケーション/ファイルを順番に開いていく」だけのフリーソフトです。

PC を使って作業をするとき、再起動時に毎回同じアプリケーションやエクスプローラーのウィンドウをたくさん開いていることに気付き、「これ簡単に自動化できるやんな?」ということで作りました。説明ページは以下。

少なくとも僕はかなり楽になったので掲載してみることにしました。みなさんは使わなくていいです()

使ってくれる人は10,000人に1人いるかどうかみたいに思ってましたが、早くもコメントもいただいており、微妙にバージョンアップを考えていなくもないです。最近は自分でも機能追加したくなってきているのだけど、時間が、ない…。

追記 (2021/2/7) :利用してくださる方が意外に多かったこともあり、ご要望の多かった機能(と自分が欲しかった機能)を追加するバージョンアップを行いました。

ver 1.1:「ぜんぶとじる」機能、個別無効化、コマンドライン引数、ウィンドウ状態指定など

利用者が増えたのは「フリーソフト100」さんに掲載していただいたのも大きかったかもしれません。→リンク

画像/音声/動画

最後は画像や動画、音声ファイルなんかを扱うソフトを集めてみました。マルチメディアソフト的な。

いわゆる「グレーなソフト」もこのジャンルに集まりやすいですが、自分のブログでそういう使い方を推奨するのもアレなのでそっち系はあまり期待せずに…。

MassiGra

画像ビューアです。

Windows 標準のものはとりあえず使うのをやめたい意図が強いですが、画像ビューアに関しては前述のメモ帳のような考えも少なからずあり、そこまでこだわってなかったんです。

しかしとある仕事で画像をたくさん開いて確認しながら作業する…みたいな仕事があったときに、例によって Microsoft 製ソフトのひどさにブチギレました。笑

というわけでいつものように4,5個インストールしてみてこれに決定。めちゃ気に入ってます。

ちなみにみかんより梨のほうが好きです(聞いてない)

高速で軽量という軸から全くブレないままに「最低限この機能は欲しい」というポイントを本当に上手く解釈して作られていると感じます。マウスよりキー操作がベースに考慮されていたり、熟練者にも優しい。

デフォルトでも十分な画像形式に対応しているし、有名な「Susie Plug-in」を導入することで珍しい形式追加もイケます。

唯一アレな点を挙げるとしたら、

関連付けしていてアイコンプレビューができない場合のみ、画像フォルダが猫だらけでカオスになるってとこかな…。笑

追記 (2022/5/22) :みなさんお気づきでしょうか。「上で紹介した Resource Hacker を使えばこの関連付けアイコンすらも変えられてしまう」ということに…。

でも起動速度がクソ速いので絶対入れたほうがいいです。というか Microsoft の純正ビューアは一体何をしたらあんなにチンタラ遅くなるのか。仕事しろ。

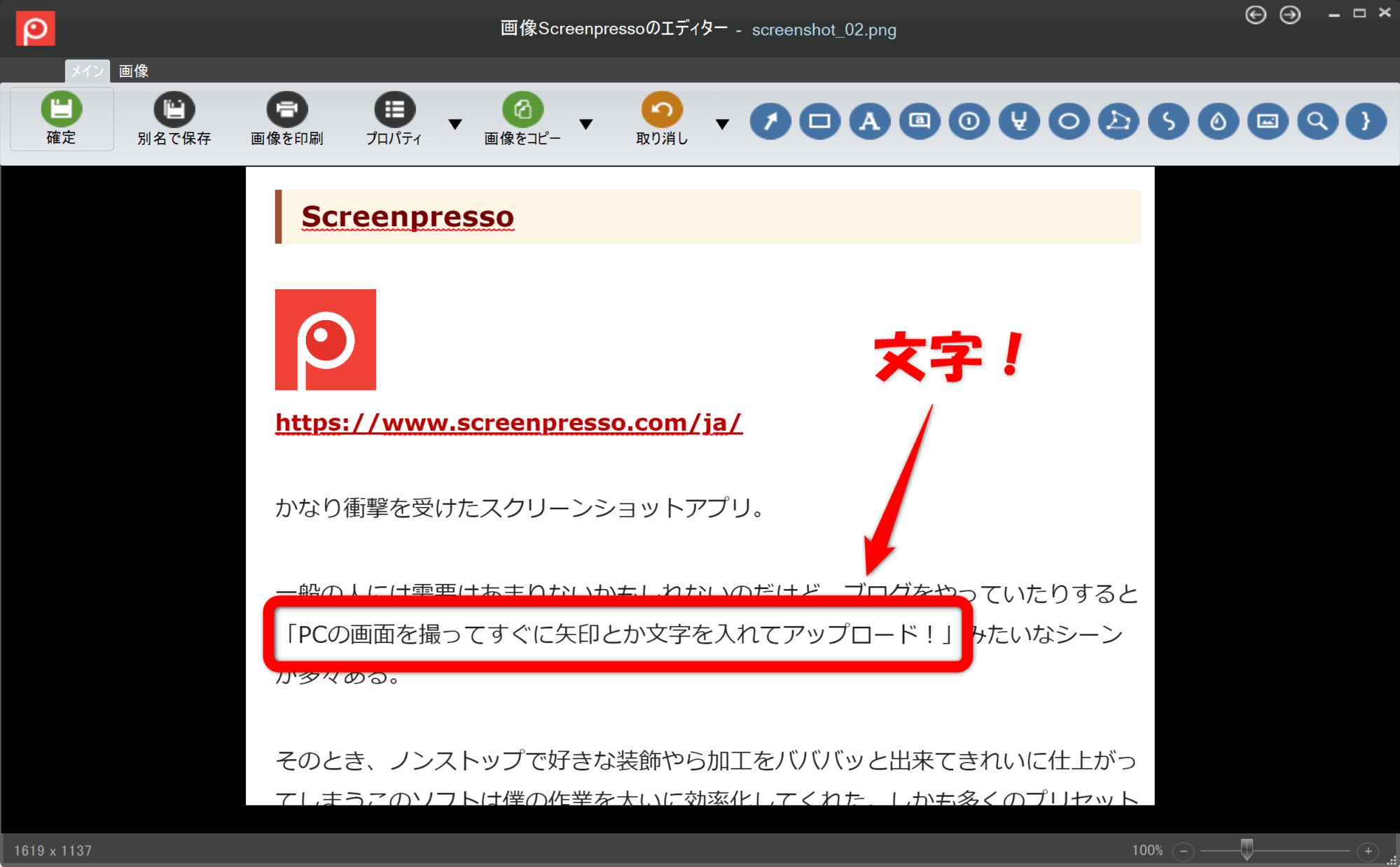

Screenpresso

https://www.screenpresso.com/ja/

かなり衝撃を受けたスクリーンショットアプリ。

一般の人には需要はあまりないかもしれないのだけど、ブログをやっていたりすると「PC の画面を撮ってすぐに矢印とか文字を入れてアップロード!」みたいなシーンが多々ある。

こういう風にね。

そのとき、ノンストップで好きな装飾やら加工をバババッと出来てきれいに仕上がってしまうこのソフトは僕の作業を大いに効率化してくれた。しかも多くのプリセットを保存できて多種多様なデザインが用意されていて…。久しぶりに感動しました。

ちょっと重いのがネックかなあ。バージョンアップして重くなったかな?

追記 (2019/10/5) :すごい勢いでキャッシュを溜め込んでいくらしく、死ぬほど重くなったりしたときはタスクごと切ってもう一回起動するといくらかマシになります。もう少しサクサク動けば言うことなしなんだけどな~。

追記 (2025/10/1) :何年もずっと使い続けています。重い問題などは全く気にならなくなっていますが、しょっちゅう UI の構成が行ったり来たりするので毎回ボタンの場所がわからなくなるw

それ以外はなにも気になることなくて、ブログ運営では特に役に立っているツールのひとつです!

似たようなソフトは他にもいくつかあって Windows だと有名なのは「Monosnap」あたりかと思うんだけど、こいつはなぜかキャプチャ時に死ぬほどカーソルが重いという症状があったので(僕だけ?)、こいつにしました。アプデも頻繁でイイ感じです。

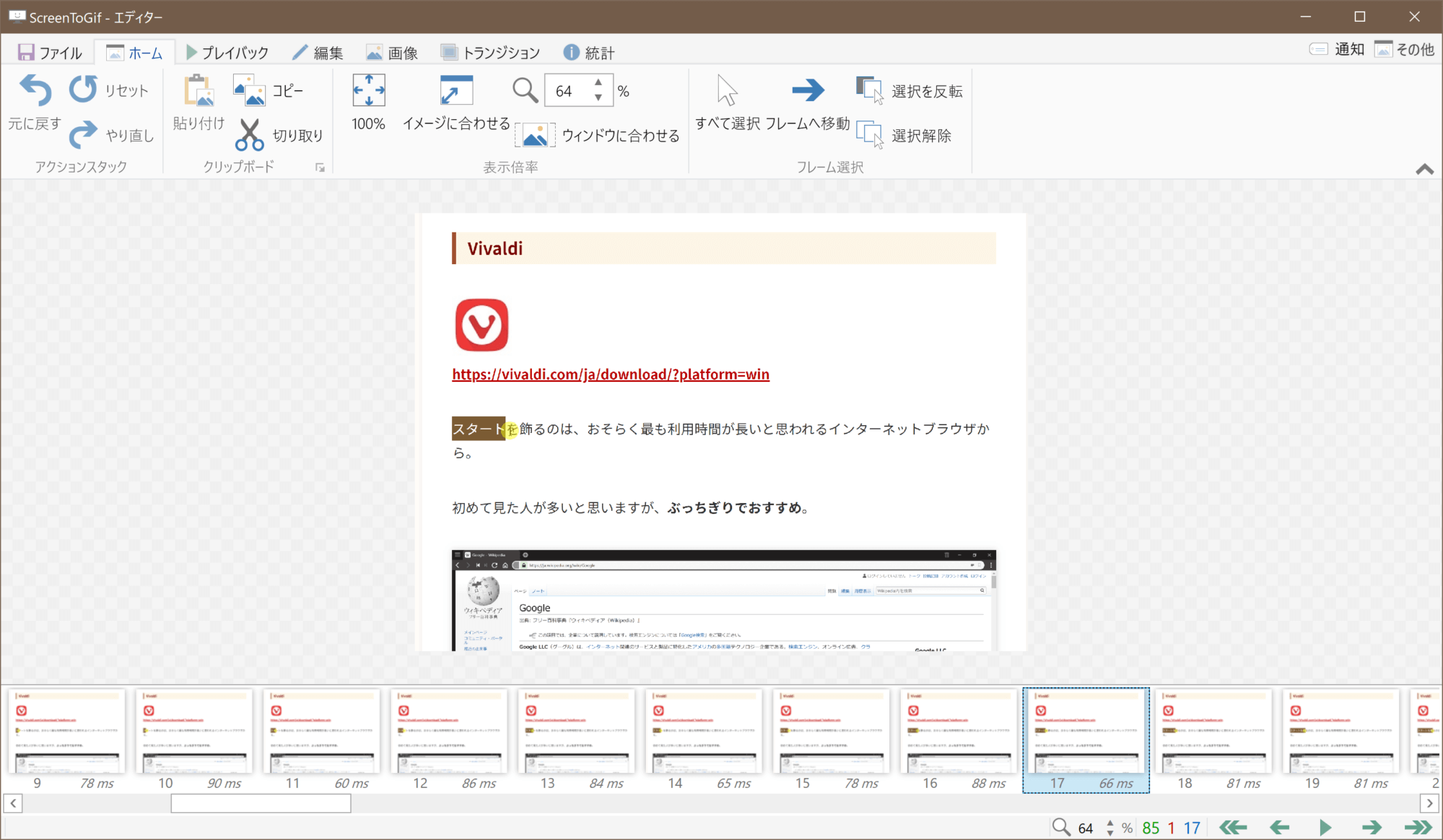

ScreenToGif

ひょんなことから見つけた GIF 専用の画面録画ソフトなのだけど、その完成度の高さに舌を巻かずにはいられなかったのでご紹介!

もちろん GIF 以外の出力もできるし Web カメラを使えたりとかもします。

ブログで操作手順などを説明する機会は実は今までそんなになかったので、前述の「Screenpresso」を使って画面録画→後述の「Free Video Editor」で切り出し→オンラインツールの Covertio で GIF 変換、などとまどろっこしいことをやっていたのだけど、こいつとの出会いによりサクサク撮れるようになりました。

日本語化バッチリ(インストール時に選択)、しっかりした高解像度対応のUI、高機能なのに分かりやすい基本設計。すごい!

この手のソフトはだいたい重いんですよね。特に「撮影」など何かしら作成したものを事後編集する作業はメモリも多く必要とするので、マシンパワーを奪われがちです。しかもそれが多機能になるとより顕著になってしまう。

しかし ScreenToGif はベースが GIF 作成のためのせいなのか、このようなしっかりした編集画面でもめちゃサクサク動きます。ストレスフリー。

しかも機能数も豊富で、やりたいと思ったことは基本的になにかしら用意があります。それでいながら軽さを維持し、UI も分かりやすく保っているのだから素晴らしい。ローカライズもネイティブレベルでバッチリです。

今後はこのブログでもこのソフトを積極的に使っていこうと思います~

追記 (2022/8/23) :順調に気に入ってずっと使い続けてます。最近気づいた素敵な点を紹介。

ツイートするときとかによく使っている「ScreenToGif」というフリーソフトがあるんだけど、これの最も素晴らしいと思う点は「ソフトウェアのアップデート通知をアプリケーション終了時に表示してくる」ところなんですよねー。

— みるみ (@__mirumi__) July 3, 2022

素晴らしい UX。https://t.co/GJF6Af3BuC

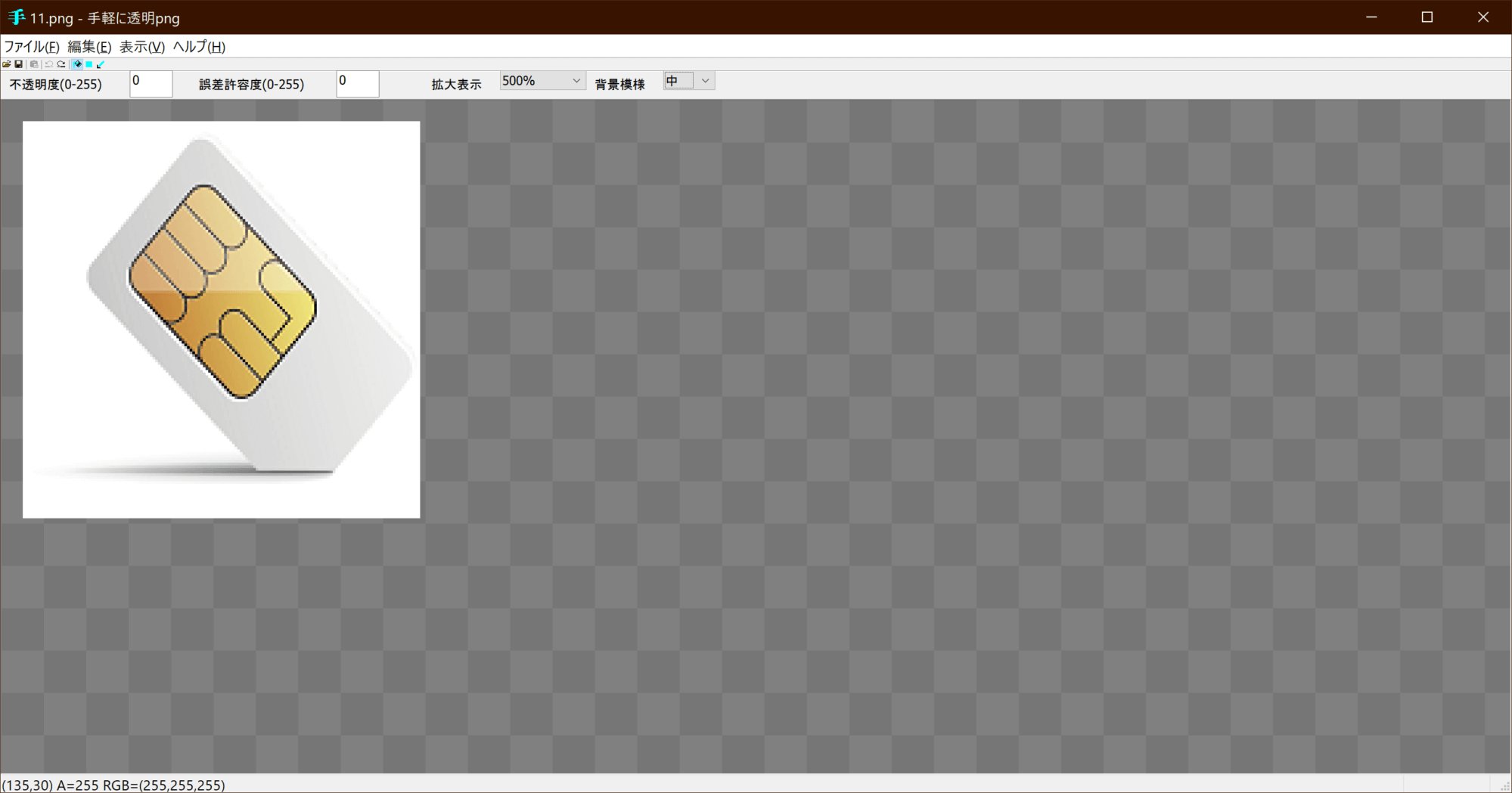

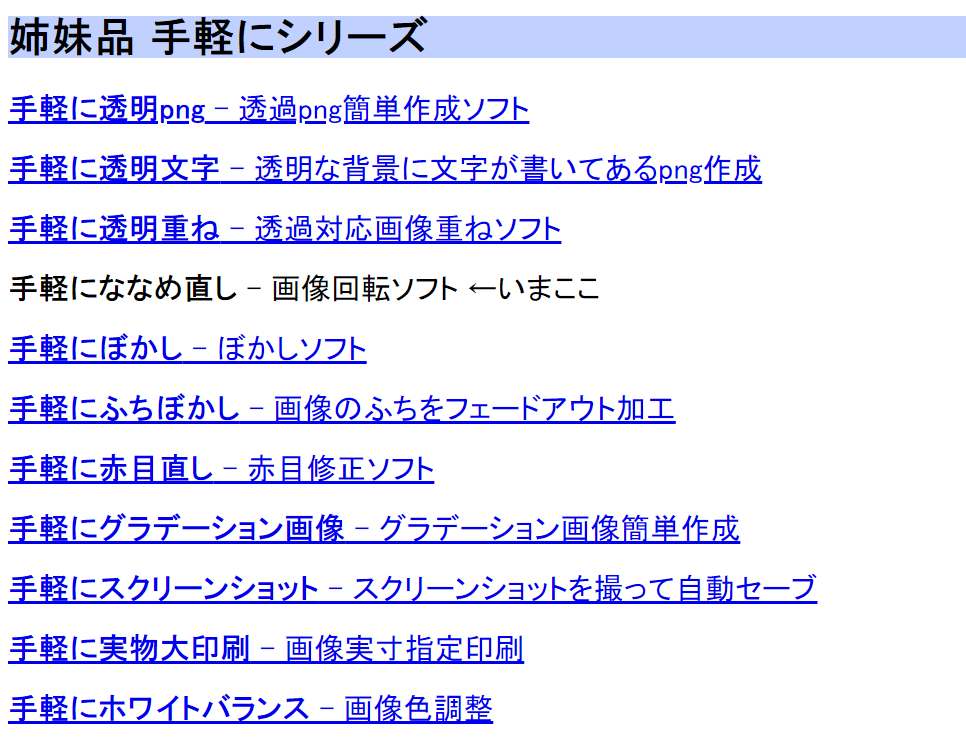

手軽に透明png

http://www.officedaytime.com/toumei/?ver=1.2.0.0

画像の背景を手軽に透明化できるというもの。Windows 標準のペイントでも一応可能だし(ちょっと難しいけど)、フォトショでもいいけど、ソフトも軽いしやり方も簡単なので僕は今でもこれを使うことがあります。

機能仕様的にはフォトショとほぼ同じです。

例が悪いけど、こういう風に「影がある画像」とかはフォトショでも比較的難易度が高いです。諦めて影をなしにするのも手。

別にクリエイター関係者とかでなくとも、会社の発表資料にちょこっと画像を載っけたりするときに「色が合わない…!」っていうシーンはよくあると思うので役に立つのでは。

こいつも実行ファイル単体で動くのでとりあえず持っておくのをおすすめ。

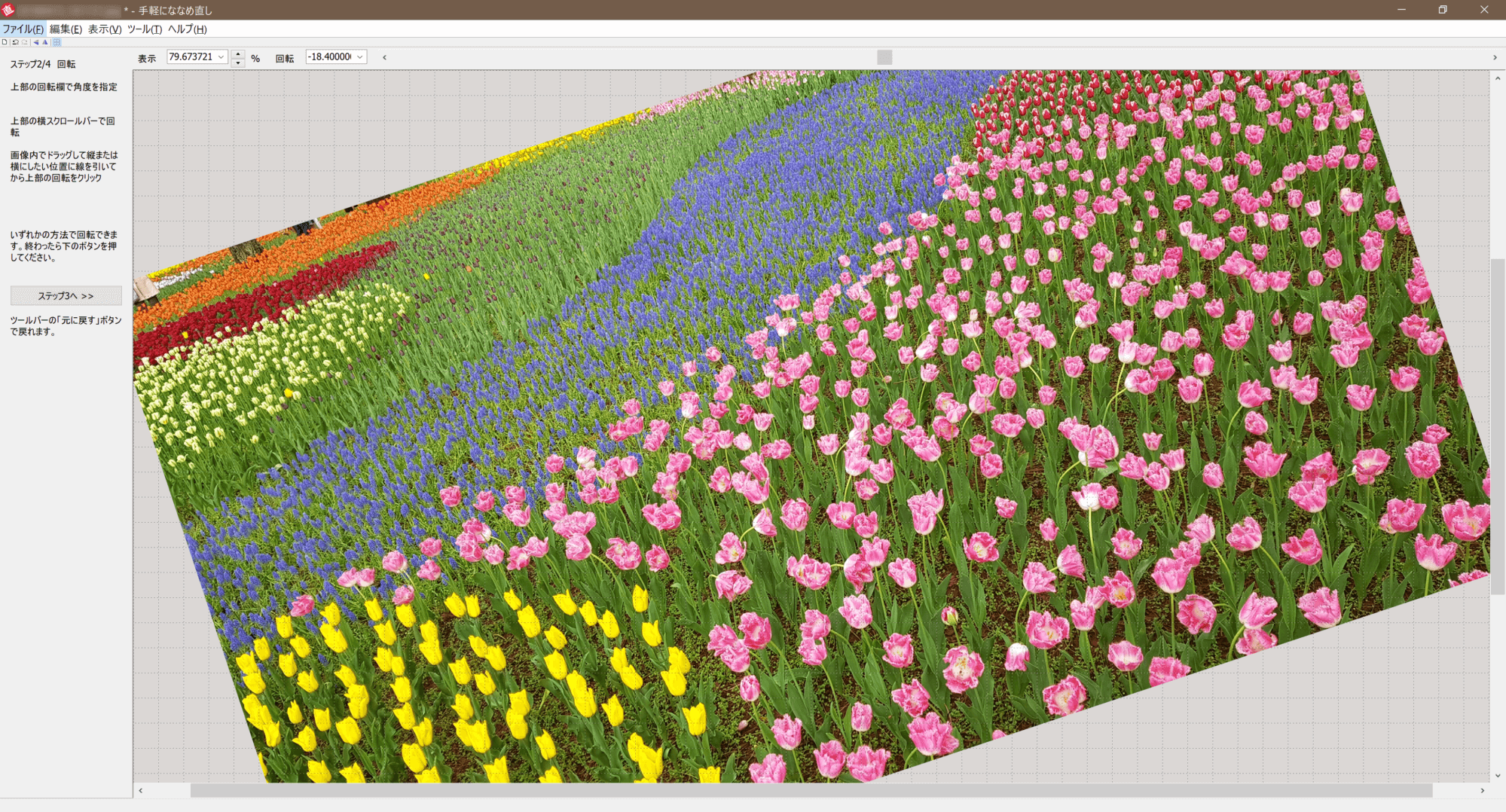

手軽にななめ直し

https://www.officedaytime.com/naname/

コメントを頂いて知り、僕もすっかりお世話になるようになったソフト。

斜めになってしまった画像を最大でトリミングしながら角度を微調整して修正できるもの。

たぶん今みなさんが想像しているイメージのままのソフトです。

使い方が分からずとも、「次のステップへ」のボタンを押して画面に従って進めればいいのでとても楽。こういうインターフェース、ありそうでなかなかないんだよなあ。

…なーんか見覚えがあったり似た雰囲気を感じたことがあるなーと思ったら前述の「手軽に透明png」と作者さんが一緒でした。

他にも同じシリーズが実はこんなにいっぱいありました。気になる方はこちらからどうぞ。

どれもフォトショを持ってたら必要なかったりするんですが、それがなくても実行ファイル単体で、しかも手軽に使えるというところに価値があるわけですね。素晴らしい。

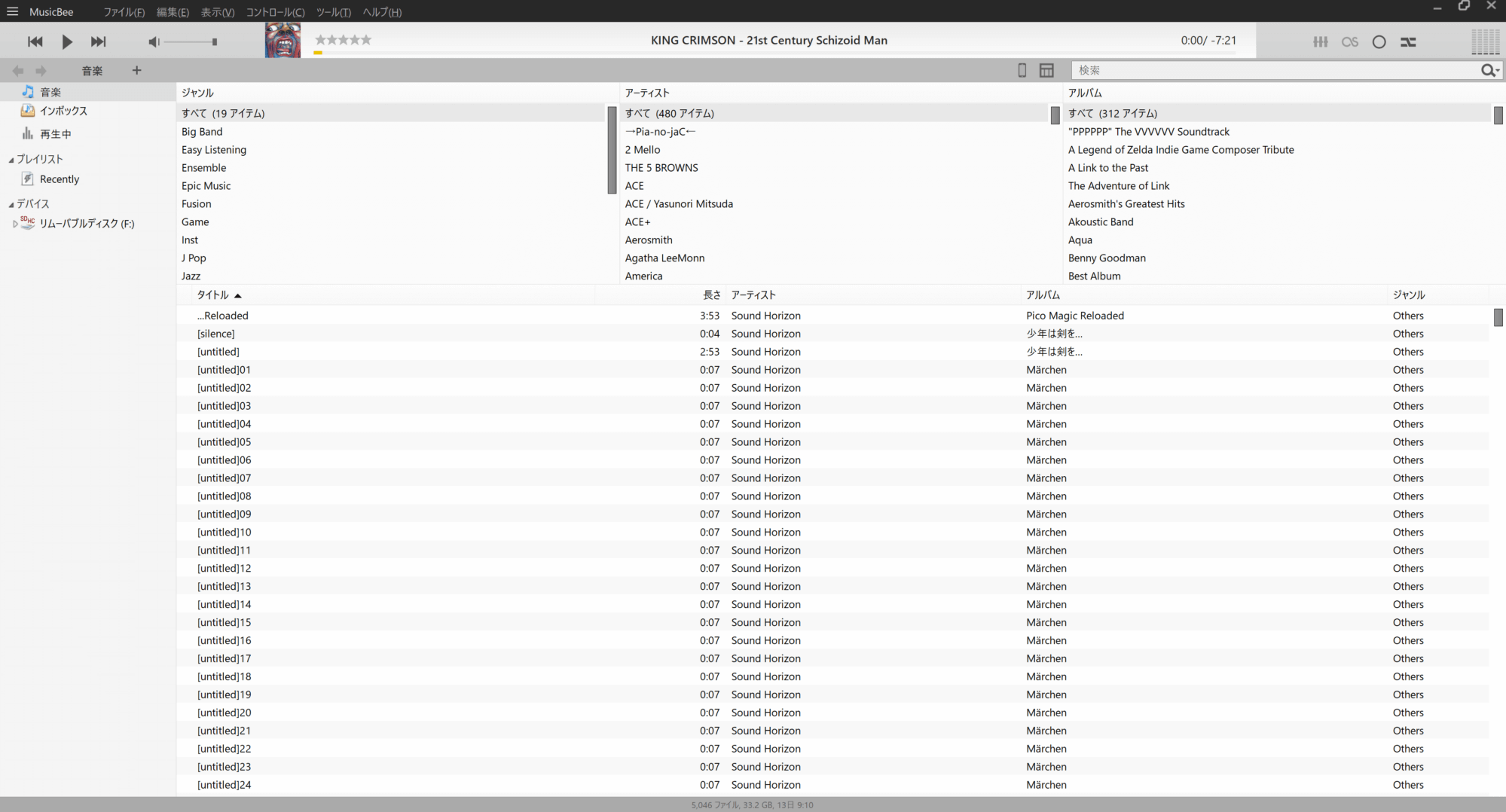

MusicBee

https://getmusicbee.com/downloads/

これは僕がメインで使っている音楽管理ソフト?っていうのかな? iTunes みたいなのって言えばいいのだろうか。

他にも「foobar2000」とか有名なのはいくつかあるけど僕はこれを選びました。理由は外部端末との連携の良さで、Android を音楽プレーヤーとして使うならかなりおすすめです。iTunes みたいに同期機能があるんだけど、あんなクソみたいな不自由するのとは雲泥の差で、CD のリッピングからかなりスピーディーにスマートに行える。

タグ編集や再生機能なんかも有能で、その上かなり軽いです。

カラムの設定がすごく自由自在で、本当に千差万別のカスタマイズができるのも最高です。

音楽管理は色んなスタイルがあると思うけど、単に「自分が持っている楽曲を一覧化できて再生するときにも使える」というだけで十分な導入メリットがあると感じます。実際、最近は再生とかファイルの検索ばかりに使っている気がするな。

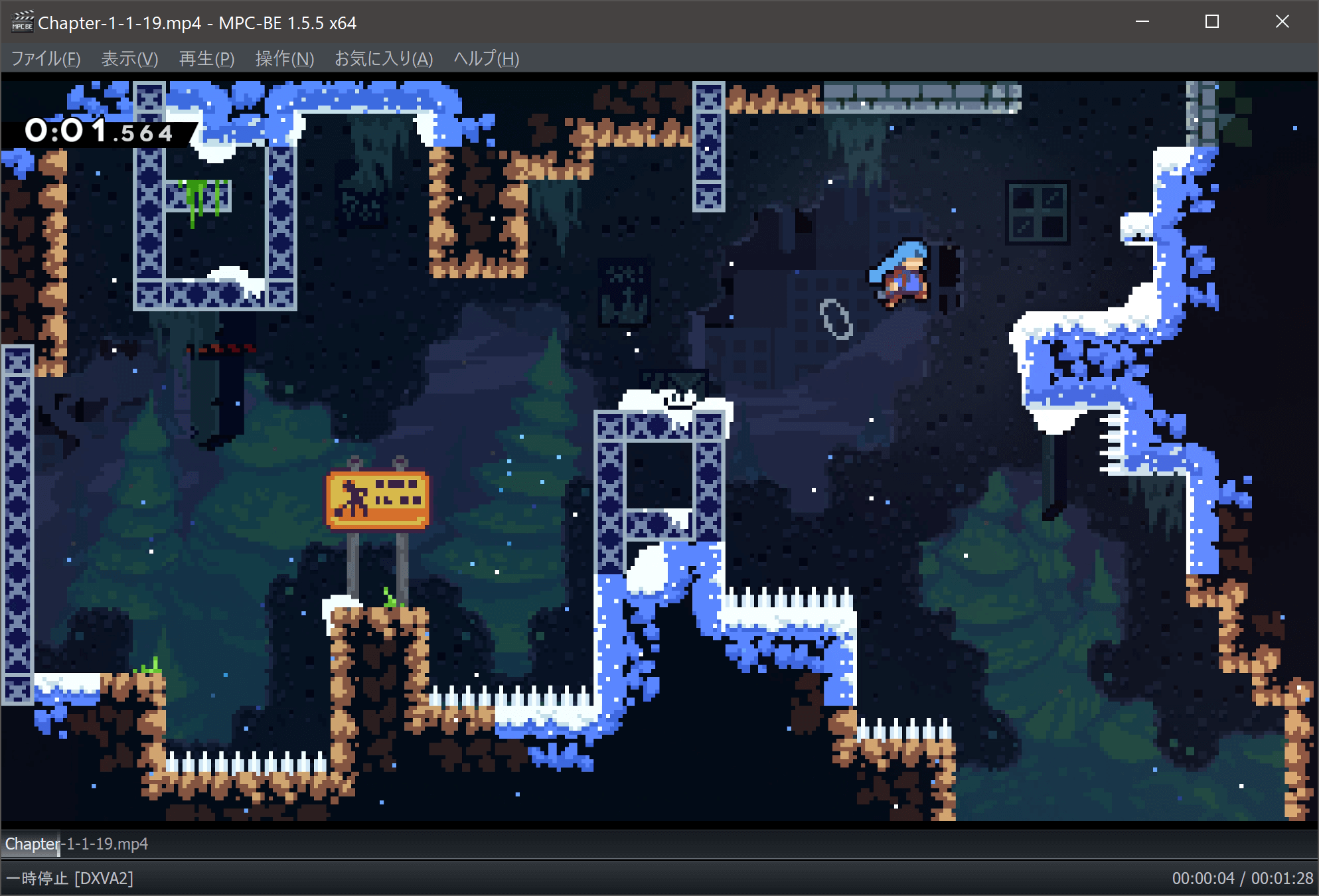

MPC-BE

https://ftp.iij.ad.jp/pub/osdn.jp/sfnet/m/mp/mpcbe/MPC-BE/

動画や音声のプレーヤーって言えばいいんでしょうか。かなり有名どころで、例によってWindows のひどいデフォルトプレーヤーを使っていない人の何割かはここに落ち着いているのでは。これ以外だと VLC や GOMプレ なんかもよく見かけますね。

MPC-BE の "BE" って「Blu-ray 対応版的なやつ?」みたいに勝手に思ってたんですが、"Black Edition" の略なんですね。というわけで画面全体が落ち着いたブラック調に。よき。

もともと Media Player Classic、つまり MPC というもとの老舗ソフトがあり、そこからフォークしたソフトのひとつがこの MPC-BE です。

まず圧倒的に軽いこと(というか Micros○ft の作るものが異常)、そして余計なインターフェースを非表示にできることなどが気に入っています。音声と動画で同じアプリケーションを使えるというのも、見落としがちだけど大事な点だよね。

前述のメモ帳「Mery」、画像ビューア「MassiGra」と併せてアプリケーションの終了をEscキーに設定してますが、これ最高なのでみなさんもぜひ。やみつきです。

ちなみに以前はここで MPC-HC を紹介していました。オリジナル MPC の開発が途絶えてから隆盛を誇ったソフトですが、こっちも現在はフェードアウトしつつある状況です。

コメントをいただいた MPC-BE が記憶に残っていたこと、PC 入れ替えのときに思い出したのでなんとなく移行してみたことなどが更新の理由です。使い勝手は全くと言っていいほど変わりがないけど、今も開発・サポートが続いているという点でやはり分があります。

Audacity

http://www.audacityteam.org/download/windows/

音楽に携わっている人には有名なソフトだと思います。

wave データ(というか波形)をいじるといったらこのソフトが代名詞くらいの定番&強力さで、実際機能の豊富さはお金を取っていいレベルだと僕も思います。

ノイズ処理から各種調整とエフェクト、そして書き出しまで普通に商用利用できるレベルで万全なソフトです。

とはいえ最近は Adobe の Audition を使うようになってしまったので、今はこいつの出番はあんまりありません。でもフリーソフトとして紹介しないわけにはいかないなーと思って記載してます。

ちなみによく勘違いされているようですが wave 形式だけじゃなくて mp3 でも開けます。

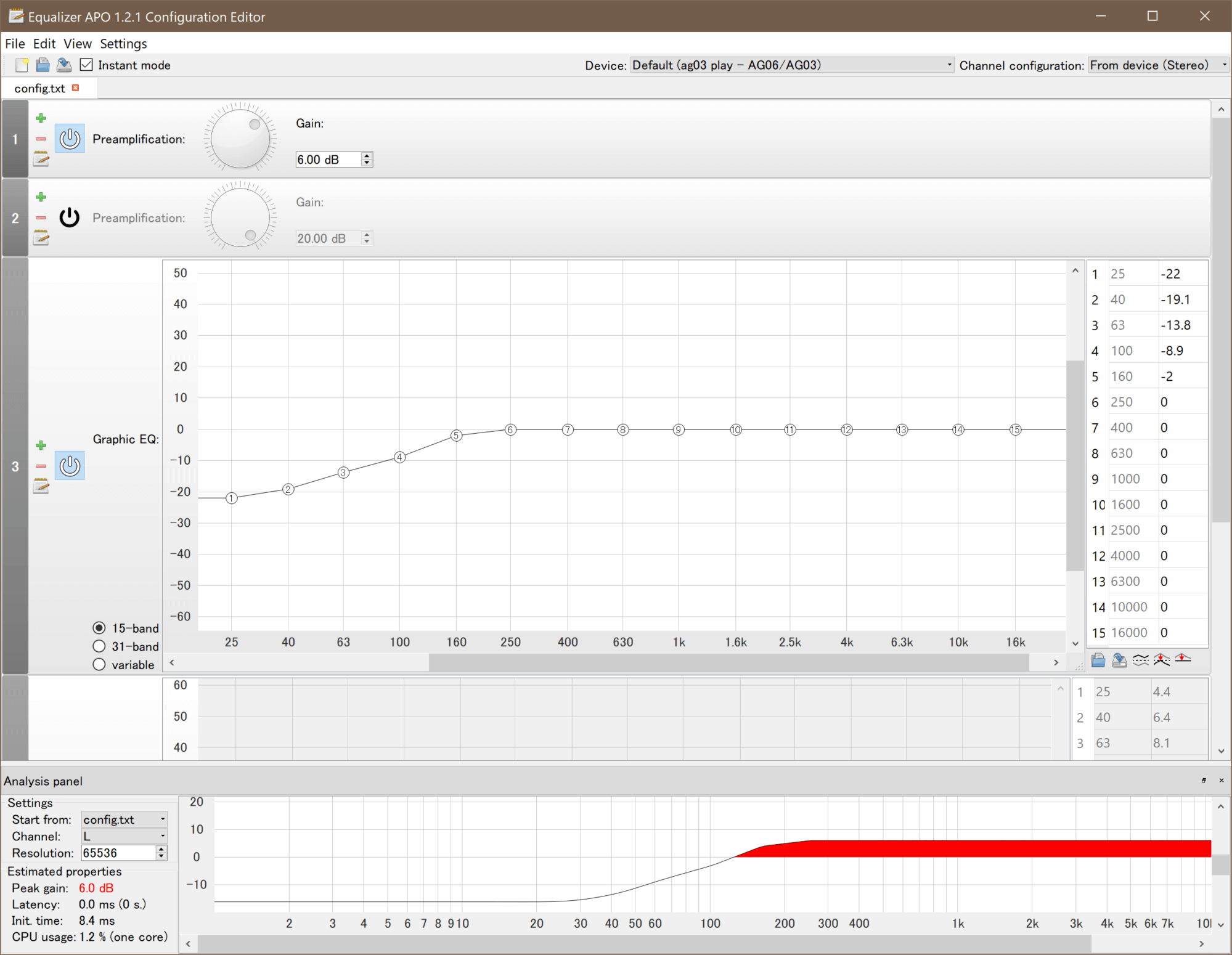

Equalizer APO

https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/files/1.2.1/

引き続き音声系として紹介するのはイコライザーアプリケーション。

僕は低音が強調された音楽/音響/スピーカー/ミックスというものが好きではないため、デフォルトで PC の音声をスピーカーに出力させたときのサウンドがずっと気になっていました。そしてアンプは別のシステムと共有しているのでそっちのダイヤルは動かしたくなかったわけです。

そこで思いついたのが「普段再生する音声全てに効かせられるソフト EQ ってないかな?」でした。

山ほどあるんだろうと思ってましたが意外と見つからなくて、実際に使い物になりそうなのはこれを含めたいくつかくらいになりそうです。

音声系のアプリケーションはUIがごちゃごちゃしやすいですが、初見でも全く問題なく使える分かりやすさがすごいです。

このソフトは「設定ごとにアンプ(ゲイン)や EQ などのセットをどんどん足していける仕様」になっており、それをタブや設定ファイル(.txt)で管理できるのが特徴。

めっちゃ UI が分かりやすいんだよね!やっぱり多機能でいながら分かりやすいインターフェースというのはとても感動します。

主に低音を下げる EQ として使っていますが、再生デバイスごとに設定ファイルを有効化できるので「出力が足りないデバイスではゲインを上げる」などの使い方も可能です。録音デバイスにも利用できます。

なぜかPCで聞く音には「調整」という概念が浸透していないなと僕も改めて気付きましたが、それを解決する意味でこれはぜひ入れておきたいソフトと言えるでしょう。

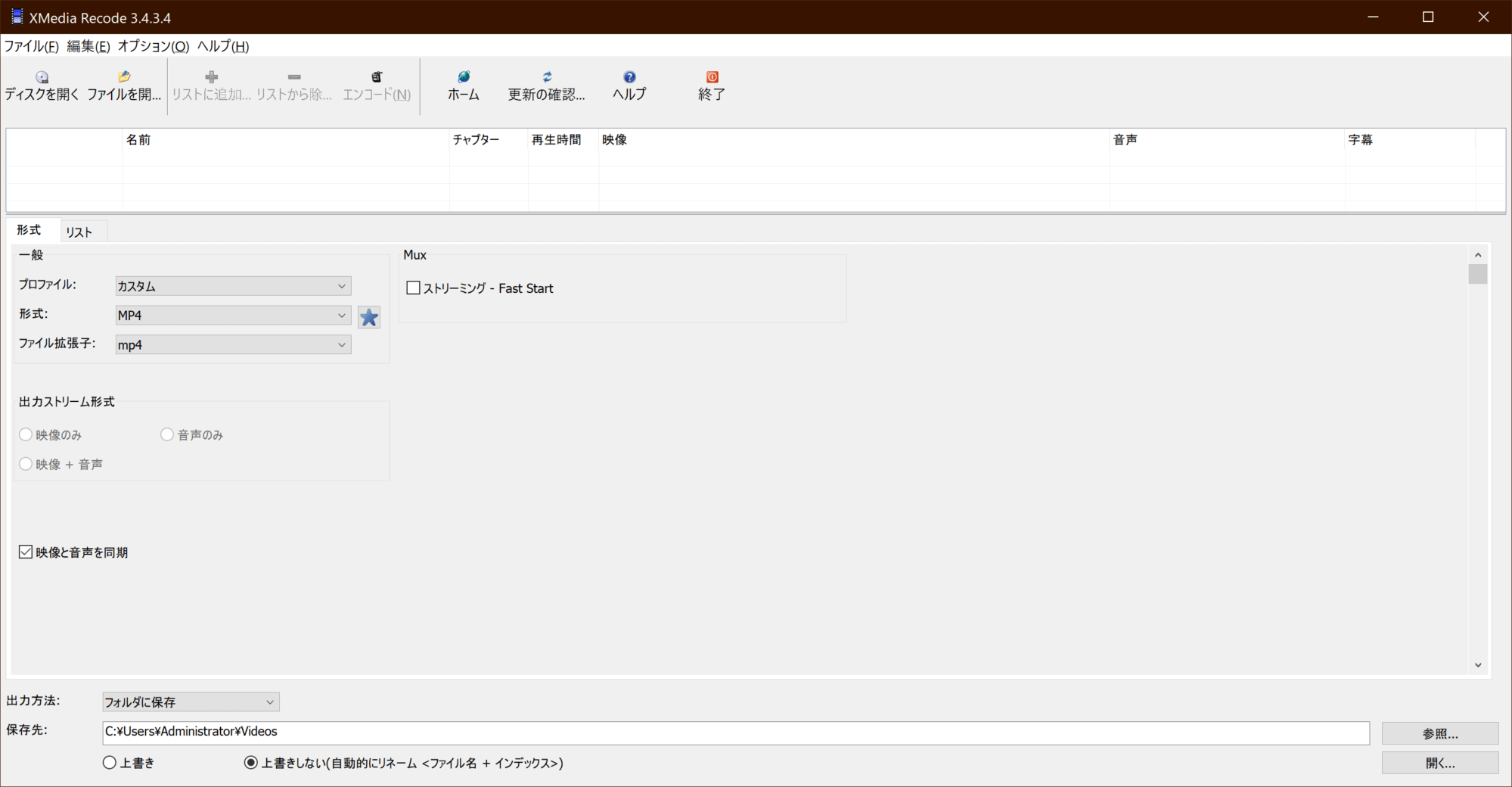

XMedia Recode

![]()

https://www.xmedia-recode.de/en/download.php

実は初めて登場するファイル変換系のソフト。これは動画も音声も扱えるタイプです。

使い始めた経緯は、おそらく DVD や Blue-ray からのデータ化、もしくは書き込み用、とかだったような気がします。

動画変換なんて今どきオンラインツールでいくらでもできるような時代だし、それこそフリーソフトも山ほど溢れかえっていることを考えると、単なる動画変換にわざわざフリーソフトを一本インストールするかな?という気が今ではします。記憶があやふやですみません。

フリーソフトでの強みは、やっぱり「ディスクを開く」コマンドが使えることだと思っています。

画面も似ているので、さっきのとしょっちゅうどっちがどっちなのか分からなくなるんだよね…。

例えば DVD をデータとして PC で開くと「VIDEO_TS」というフォルダによく分からん状態でまとまってしまっていて、普通には見られない。

それを iso 化したり前述の「DAEMON Tools」とかを使ってゴニョゴニョしたりすると、ツ◯ヤで借りてきた映像を自分の DVD に焼けちゃったりします。

コピーガード自体は自力でなんとかする必要がありますが、それはこのあとに紹介するソフトでできちゃったりとかできなかったりとか…。

DVDFab 9

https://ja.dvdfab.cn/download.htm

そんなわけで紹介するかどうか随分迷った。理由については、使用法に関してはあえて説明しない、という説明で察してください…。

そもそもこういうのはイタチごっこなので、今では通用するものも随分減っているかも。しばらく "そういうこと" はやっていないのであまり保証もできません。

ディスク扱う系の編集ソフトとしてもこいつは普通に問題なく使えます。バージョンやらグレードやらなんか色々系統があって分かりにくいんだけどね…。

あとは自分でなんとかしてください。僕は逃げます。

※最新版は 12 だけど、たぶん 9 の方が良かった、はず…。

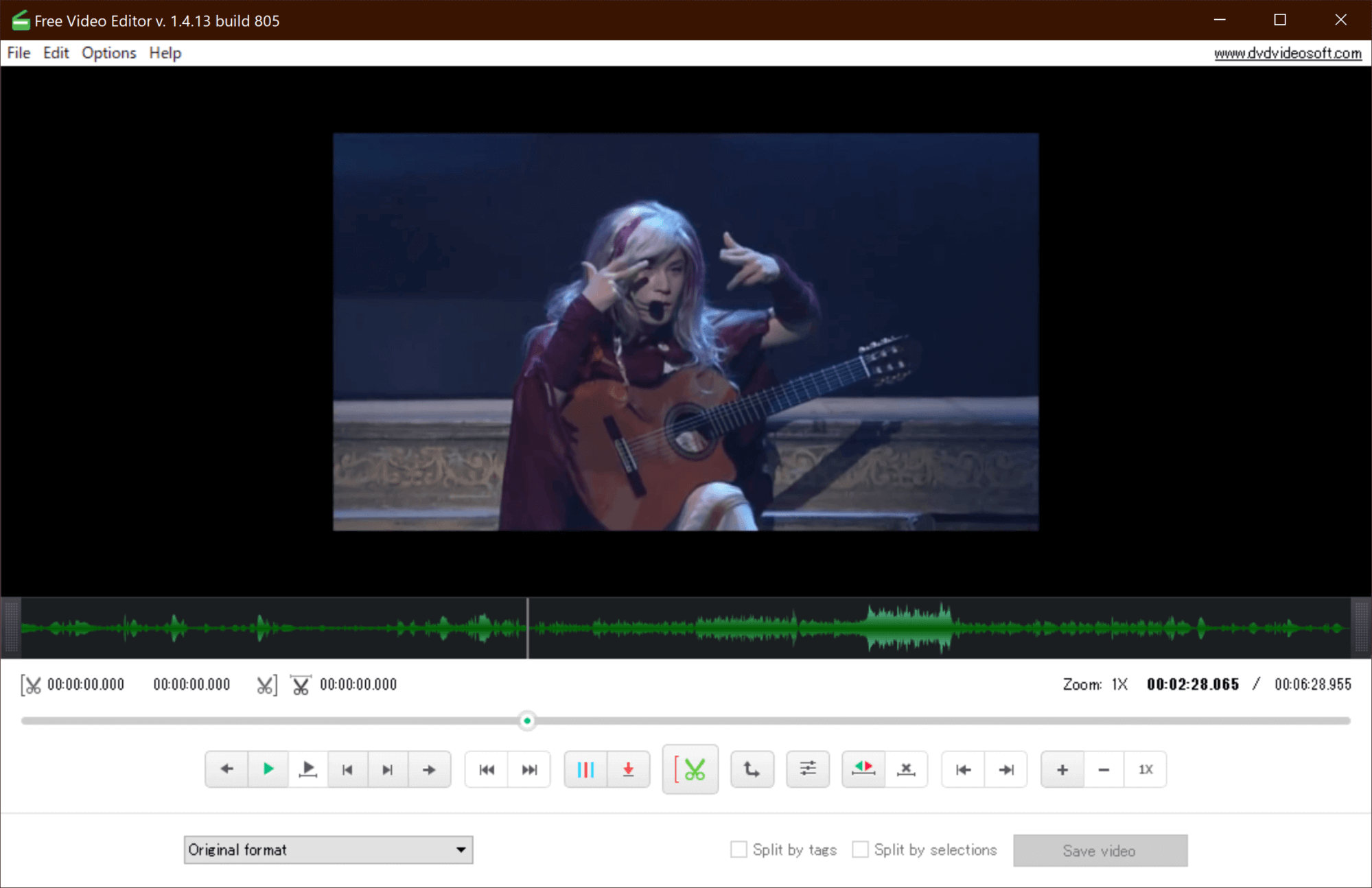

Free Video Editor

https://www.dvdvideosoft.com/free-video-editor.htm

簡単な動画編集に使えるソフト。

動画編集とは「動画を創り上げる」方じゃなくて、「既存の動画をあれこれできる」方です。

ちょっとトリミングしたいときとか回転したいときに手軽に使えるデフォルトツールって意外となくて、なんとなく見つけたこいつをずっと使っています。

まあ分かる人はほぼいないと思うんだけど、このライブのこのシーンをここの挿し絵に持ってきていることの素晴らしさと言ったらもう…(自画自賛

編集後に透かしのロゴが入っちゃったりすることもないので安心して使ってください。

っていうかさ、Micr◯s◯ftさんよ、ゴミみたいな余計なソフトをたくさん入れる前にこういうところに仕事あるでしょう??

おわりに

最後になりますが、ご自分のおすすめがありましたらぜひぜひ教えてください。いっぱいコメント頂いてます、ありがとうございますー!

※別におすすめを書かないといけないルールではないので何でも書き込んでくださいね笑

この記事の内容がそっくりそのまま丸パクリされたことも何度もあるのですが、それは「良いフリーソフトがよりたくさん紹介されるようになる」と思ってポジティブに捉えています。

みんなで開発者さんを応援していきましょう~

姉妹記事の Mac 版もよろしければぜひどうぞ。